प्रमोद भार्गव

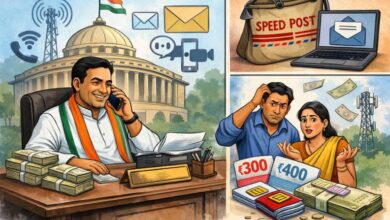

भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले व्यापार समझौता होना हैं। यदि भारत अमेरिका की षर्तें नहीं माना है तो 9 जुलाई से टैरिफ यानी अंतरराश्ट्रीय व्यापार में लगाया जाने वाला कर 10 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत हो जाएगा। भारत चाहता है कि जल्द अंतरिम व्यापार समझौता हो जाए। लेकिन अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए चाहता है कि भारत में उसे कृशि और डेयरी उत्पाद बचने की अनुमति दी जाए। चीन ने अमेरिकी उत्पात खरीदने से मना कर दिया है। भारत राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद अमेरिका के लिए कृशि उत्पाद का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं है। दरअसल भारत की 70 करोड़ से भी अधिक आबादी कृशि, दूध और मछली व अन्य समुद्री उत्पादन पर आश्रित है। इन उत्पादों से जुड़े लोग आत्मनिर्भर रहते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि भारत सरकार इनकी आर्थिक स्थिति को ओर मजबूत बनाए रखने की दृश्टि से मुफ्त अनाज, खाद्य सब्सिडी और किसानों को छह हजार रुपए प्रतिवर्श अनुदान के रूप में देती है।

भारत की 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृशि और उससे जुड़े उत्पाद हैं। अब अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य में भारत पर व्यापक दबाव बनाकर द्विपक्षीय बातचीत करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कृशि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तो खुले ही उत्पादों पर शुल्क भी कम करे। यदि भारत कोई समझौता करता है तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए दबाव बनाएंगे। यूरोपीय संघ चीज व अन्य दुग्ध उत्पादों पर शुल्क कटौती की इच्छा जता चुका है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत में इन मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता में शामिल करने की बात कही है। किंतु भारत के लिए कृषि में बाहरी दखल एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे किसान विदेशी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं।

भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है। इसीलिए भारत के जितने भी पर्व हैं, उनका पंचांग कृषि पद्धति पर ही आधारित है। जबकि अमेरिका व यूरोपीय देश कृषि को मुनाफे का उद्योग मानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका का कृशि निर्यात 176 अरब डॉलर था, जो उसके कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत हैं। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खेती और भारी सरकारी सब्सिडी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए आकर्शक बाजार के रूप में देखते हैं। जबकि भारत अपने कृशि क्षेत्र को मध्यम से उच्च षुल्क की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संरक्षित किए हुए है ताकि अपने किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। कृषि क्षेत्र को मुक्त बाजार बनाने का मतलब है कि आयात प्रतिबंधों और शुल्कों को कम करना। कृषि को बाहरी सब्सिडी वाले विदेशी आयातों के लिए खोलने का अर्थ होगा, सस्ते खाद्य उत्पादों का भारत में आना, यह खुलापन भारतीय किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।

ऐसा ही दबाव भारत पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने जेनेवा में 2022 में हुई बैठक में बनाया था। यहां तक कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली कृशि अनुवृत्ति (सब्सिडी) का जबरदस्त विरोध किया था। ये देश चाहते हैं कि किसानों को जो सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक मदद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदनें की सुविधा दी जा रही है, भारत उसे तत्काल बंद करे। यही नहीं राश्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर के 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर भी आपत्ति जताई थी। देश की करीब 67 फीसदी आबादी को मुफ्त अनाज मिलता है। इस कल्याणकारी योजना पर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च सब्सिडी के रूप में प्रति वर्श होता है। परंतु भारत ने अपने किसान और गरीब आबादी के हितों से समझौता करने से साफ इंकार कर दिया था। इसे डब्ल्यूटीओ के तय नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया गया था। क्योंकि नियमानुसार अनाजों के उत्पादन मूल्य पर 10 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत इससे कई गुना ज्यादा सब्सिडी देता है। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से ही भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। इसी का परिणाम है कि भारत गेहूं व चावल के निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, फिलीपींस और नेपाल के अलावा 68 देश भारत से गेहूं आयात करते हैं। भारत दुनिया के कुल 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है।

किसी भी देश की प्रतिबद्धता विदेशी हितों से कहीं ज्यादा देश के किसान, गरीब व वंचित तबकों की खाद्य उत्पादन और सुरक्षा के प्रति ही होनी चाहिए। लिहाजा नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय से ही किसानों के हित में खड़े दिखाई दिए हैं। अतएव 2014 में इसी जेनेवा में डब्ल्यूटीओ के हुए सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भागीदारी करते हुए ‘समुचित व्यापार अनुबंध‘ ;ट्रेड फैलिसिटेशन एग्रीमेंटद्ध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस करार की सबसे महत्वपूर्ण षर्त थी कि संगठन का कोई भी सदस्य देश,अपने देश में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य का 10 फीसदी से ज्यादा अनुदान खाद्य सुरक्षा पर नहीं दे सकता है। जबकि भारत खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की 67 फीसदी आबादी खाद्य सुरक्षा के दायरे में है। इसके लिए बतौर सब्सिडी जिस धनराशि की जरूरत पड़ती है, वह सकल फसल उत्पाद मूल्य के 10 फीसदी से कहीं ज्यादा बैठती है। दरअसल सकल फसल उत्पाद मूल्य की 10 फीसदी सब्सिडी का निर्धारण 1986-88 की अंतरराश्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया गया था। इन बीते साढ़े तीन दशक में मंहगाई ने कई गुना छलांग लगाई है। इसलिए इस सीमा का भी पुनर्निर्धारण जरूरी है। यही वह दौर रहा है, जब भूमण्डलीय आर्थिक उदारवाद की अवधरणा ने बहुत कम समय में ही यह प्रमाणित कर दिया कि वह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देकर अधिकतम मुनाफा बटोरने का उपाय भर है। टीएफए की सब्सिडी संबंधी षर्त, औद्योगिक देश और उनकी बहुराश्ट्रीय कंपनियों के इसी मुनाफे में और इजाफा करने की दृश्टि से लगाई गई है। जिससे लाचार आदमी के आजीविका के संसाधनों को दरकिनार कर उपभोगवादी वस्तुएं खपाई जा सकें। नवउदारवाद की ऐसी ही इकतरफा व विरोधाभासी नीतियों का नतीजा है कि अमीर और गरीब के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल देशी व विदेशी उद्योगपति पूंजी का निवेश दो ही क्षेत्रों में करते हैं, एक उपभोक्तावादी उपकरणों के निर्माण और वितरण में, दूसरे प्राकृतिक संपदा के दोहन में। यही दो क्षेत्र धन उत्सर्जन के अहम स्रोत हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था का मूल है कि भूखी आबादी को भोजन के उपाय करने की बजाय विकासशील देश पूंजी का केंद्रीकरण एक ऐसी निश्चित आबादी पर करें,जिससे उसकी खरीद क्षमता में निरंतर इजाफा होता रहे।