मुनीष भाटिया

भारत की आजादी का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही पीड़ादायक भी। 15 अगस्त 1947 को जब देश ने अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति पाई, तो वह क्षण अनगिनत भारतीयों के लिए वर्षों के संघर्ष और बलिदान का फल था। तिरंगे की शान और स्वराज का सपना साकार हुआ, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक गहरी, रक्तरंजित त्रासदी भी आई—देश का विभाजन। यह वह दौर था जब एक तरफ़ लोग आज़ादी के गीत गा रहे थे, दूसरी तरफ़ करोड़ों दिलों में मातम छाया हुआ था। आजादी के जश्न में हर गली, हर घर तिरंगे से सज रहा था, लेकिन उन्हीं गलियों में नफ़रत और हिंसा की आग भी भड़क रही थी। स्वराज का सूरज तो उगा, लेकिन उसकी किरणों के साथ हर मोहल्ले में अंधकार भी फैल गया। मोहल्लों में खून की गंध भर गई, बाजारों में दुकानों की लूट मच गई, और हज़ारों घर राख के ढेर में बदल गए।

उस समय का मंज़र ऐसा था जैसे किसी ने सपनों के मेले में आग लगा दी हो—एक ऐसी आग, जिसने इंसानियत की नींव को हिला दिया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएँ—कोई भी सुरक्षित नहीं था। पड़ोसी, जो वर्षों से साथ रहते आए थे, अचानक एक-दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए।

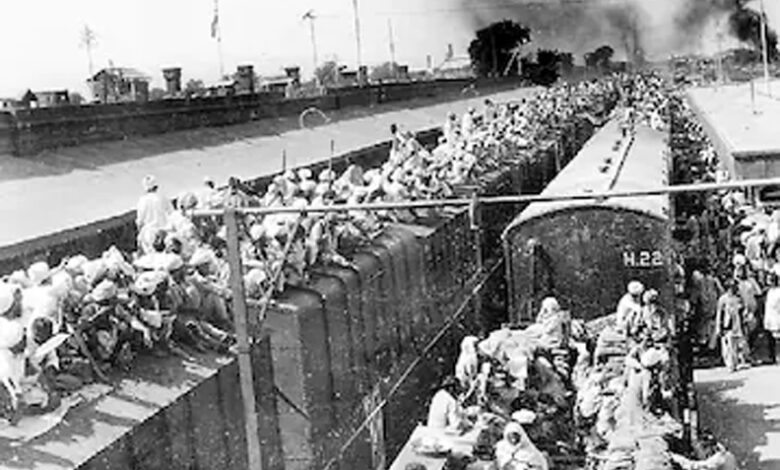

विभाजन के निर्णय ने लगभग 1.4 करोड़ लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पंजाब, बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में बसे लोग अपने घर, खेत, दुकान—सब कुछ छोड़कर अजनबी ज़मीन पर शरण लेने को मजबूर हुए। पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले, दोनों ओर के लोग अपनी पुरानी पहचान खो बैठे। अपने ही देश में वे ‘रिफ्यूजी’ कहलाए—एक ऐसा शब्द, जो उनके घावों को और गहरा करता था। उनके टूटे मकान, जली दीवारें, आँगन में बिखरी टूटी चूड़ियाँ उनके जीवन के उजड़ने की गवाही दे रही थीं। चूड़ियों के वे रंग, जिन्हें पहनने वाली अब न जाने किस अज्ञात दिशा में खो गई थी। उस दौर के सबसे भयावह दृश्य रेल की पटरियों पर देखे गए। ‘रिफ्यूजी ट्रेन’ के नाम से जानी जाने वाली गाड़ियाँ अक्सर लाशों से भरी मिलती थीं। कई जगहों पर पूरा डिब्बा एक भी जीवित यात्री के बिना मिला—सिर्फ़ खामोश शव और सूखी खून की परतें। विभाजन ने न केवल जमीन और संपत्ति छीनी, बल्कि रिश्तों के धागे भी तोड़ दिए। मासूम बच्चों के हाथ अपने माता-पिता से छूट गए। बहनों का सिंदूर आँसुओं और बारिश में बह गया। माँ भारती की अस्मिता को तार-तार करने वाले अपराध हुए—महिलाओं के साथ सामूहिक हिंसा, अपहरण और शोषण की घटनाएँ उस दौर की कड़वी हकीकत थीं। गाँव और शहर नफ़रत की आग में जल उठे, और अमन-चैन राख में बदल गया। धनी लोग भी तंबुओं में रात बिताने को मजबूर हुए।

इतिहासकारों के अनुसार, विभाजन के दौरान लगभग 10 से 20 लाख लोगों की मौत हुई। 1.4 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए। महिलाओं के साथ हिंसा और अपहरण की घटनाएं हज़ारों में दर्ज की गईं। यह आँकड़े सिर्फ़ कागज़ी नहीं हैं, बल्कि हर संख्या एक अधूरी ज़िंदगी की कहानी है। राजनीतिक रूप से, विभाजन को कुछ नेताओं ने ‘जरूरी समझौता’ बताया, लेकिन यह समझौता जनता के लिए एक भयावह सौदा साबित हुआ। सत्ता की नई गद्दियाँ सज गईं, पर सड़कों पर कारवाँ बिखर गया। घर के आँगन में हँसते-खेलते बच्चे अब अनाथालयों में थे। परिवार के मुखिया या तो मारे गए या शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन बिताने को मजबूर हो गए। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, ढाका और कोलकाता में शरणार्थी शिविरों का नज़ारा एक अलग पीड़ा बयान करता था। तिरपाल के नीचे बने अस्थायी घर, राशन के लिए लंबी कतारें, बीमारियों और भूख से जूझते लोग—यह सब उस पीढ़ी के मानसिक घावों को गहरा करते रहे। बरसात के महीनों में शरणार्थियों की हालत और भी दयनीय हो गई। टपकते तिरपालों के नीचे भीगते कपड़े, मिट्टी में सनी हुई रोटियाँ, और ठंडी हवा में काँपते नन्हें बच्चे—यह दृश्य किसी को भी भीतर तक हिला देता था। कई परिवारों के पास अपने तन को ढकने के लिए एक भी सूखी चादर नहीं थी। पानी से भीगी ज़मीन पर सोने से शरीर अकड़ जाता, और लगातार भीगने से बुखार, खाँसी, और निमोनिया जैसे रोग फैलते चले गए। सर्द रातों में जब हवा हड्डियों में उतर जाती। यह महीनों तक चला, और हर सुबह कुछ लोग ठंड और बीमारी के शिकार होकर हमेशा के लिए चुप हो जाते। हालांकि विभाजन के दौरान नफ़रत का अंधेरा गहरा था, लेकिन कुछ जगहों पर मानवता की रोशनी भी दिखाई दी। कई हिंदू, मुस्लिम, सिख परिवारों ने एक-दूसरे को अपनी जान पर खेलकर बचाया। इन कहानियों से यह साबित होता है कि इंसानियत की लौ कभी पूरी तरह बुझती नहीं।

आज़ादी का यह कड़वा अध्याय हमें सिर्फ़ इतिहास का एक पन्ना नहीं देता, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी देता है। नफ़रत, धार्मिक विभाजन और हिंसा का रास्ता किसी को स्थायी सुख नहीं देता। अगर आज हम इन घावों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भाईचारे, सहिष्णुता और एकता की राह अपनानी होगी। आजादी की असली कीमत सिर्फ़ झंडा लहराने या जश्न मनाने में नहीं, बल्कि उन बलिदानों को याद रखने में है, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हैं। उन लाखों चेहरों को याद करना, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर आए थे—सिर्फ़ एक उम्मीद के सहारे, एक नए कल के भरोसे।

15 अगस्त हमें गर्व का एहसास दिलाता है, लेकिन साथ ही यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम उन बलिदानों की कदर कर रहे हैं? क्या हमने सच में आज़ादी का सही अर्थ समझा है? आज़ादी की कीमत सिर्फ़ ख़ून और आँसुओं में नहीं मापी जा सकती। यह एक ऐसी धरोहर है, जिसे संभालना हमारी पीढ़ी का दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इतिहास के पन्नों पर लिखा यह दर्दनाक अध्याय कभी दोहराया न जाए। एकता, भाईचारे और इंसानियत की नींव पर ही सच्ची आजादी कायम रह सकती है।