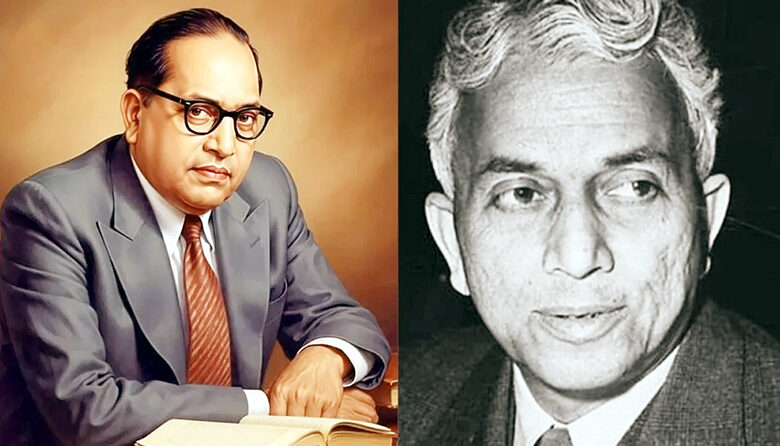

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विस्तृत लोकतांत्रिक दस्तावेज है। इसे केवल किसी एक व्यक्ति की देन मान लेना इतिहास के साथ अन्याय होगा। संविधान निर्माण की यात्रा 1919 से प्रारंभ होकर 1949 तक फैली रही, जिसमें अनेक मस्तिष्क, दृष्टिकोण और वैचारिक मतभेद शामिल थे। बी.एन. राव, जिन्होंने संवैधानिक सलाहकार के रूप में प्रारूप तैयार किया, और डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उसे संविधान सभा के सामने रखा—दोनों की भूमिकाएँ भारतीय लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं। इस लेख में उन्हीं के योगदान का वस्तुपरक मूल्यांकन प्रस्तुत है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 26 नवम्बर 1949 का दिन है, जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। यह दस्तावेज़ केवल एक कानूनी ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है—स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतीक। परंतु समय के साथ यह प्रश्न उठता रहा है कि आखिर इस संविधान का वास्तविक निर्माता कौन था? क्या यह केवल डॉ. भीमराव अंबेडकर की रचना थी, या इसके पीछे बी.एन. राव जैसे मौन परंतु निर्णायक व्यक्तित्व की भूमिका अधिक थी?

संविधान निर्माण की कहानी केवल 1947 से नहीं शुरू होती। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं—1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक। इन्हीं सुधारों ने पहली बार भारत में संघीय शासन की अवधारणा को जन्म दिया। उसी काल में एक नाम उभरता है—सर बिनोद बिहारी नारायण राव, जिन्हें बाद में बी.एन. राव के नाम से जाना गया। ब्रिटिश प्रशासन में उच्च न्यायिक और संवैधानिक पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक ढांचे की बारीक समझ विकसित की।

1930 के दशक में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, तब भारत में स्वशासन की दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। 1932 के बाद, बी.एन. राव को औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की प्रारंभिक तैयारियों में शामिल किया गया। दिल्ली में उनके नेतृत्व में ‘संविधान निर्माण कार्यालय’ स्थापित किया गया। 1944 में उन्हें “संविधान सलाहकार” (Constitutional Adviser) और 1946 में “मुख्य संवैधानिक सलाहकार” (Principal Constitutional Adviser) नियुक्त किया गया। उनका कार्य था—अब तक बने सभी संवैधानिक मसौदों, ब्रिटिश कानूनों, प्रांतीय विधानमंडलों की रिपोर्टों और भारतीय नेताओं के सुझावों को संकलित कर एक आधारभूत प्रारूप तैयार करना।

14 जुलाई 1946 को जब संविधान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा हुई, तब तक राव ने अपने कार्यालय में संविधान के कई मसौदे और कानूनी सुझाव एकत्र कर लिए थे। इसी का परिणाम था कि उन्होंने 30 अक्टूबर 1947 को संविधान का “प्रारंभिक मसौदा” (First Draft) तैयार कर संविधान सभा को सौंपा। यह मसौदा आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना।

इसी बीच, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे थे। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। डॉ. भीमराव अंबेडकर, जो उस समय तक एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता और दलित अधिकारों के समर्थक के रूप में जाने जाते थे, महाराष्ट्र से चुनाव हार गए। किंतु लार्ड वावेल और बाद में माउंटबेटन के आग्रह पर, नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व ने यह माना कि अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति का संविधान सभा में होना आवश्यक है। फलस्वरूप, बंगाल की मुस्लिम लीग ने अपने कोटा से उन्हें एक सीट दी, जिससे वे जुलाई 1947 में संविधान सभा में प्रवेश कर सके।

संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक “ड्राफ्टिंग कमिटी” का गठन किया, जिसमें अंबेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति का कार्य बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप का पुनरीक्षण कर उसे अंतिम रूप देना था। राव उस समय समिति के आधिकारिक सलाहकार के रूप में जुड़े रहे। यही वह बिंदु है जहाँ से अंबेडकर की भूमिका निर्णायक रूप में सामने आती है।

डॉ. अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने राव के मसौदे को केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं रहने दिया—उसे सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की भावना से भर दिया। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का स्वरूप उसी दृष्टि का परिणाम है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार जैसे प्रावधान अंबेडकर के समाजदर्शी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं।

यद्यपि कई मौलिक विचार और संस्थागत ढांचे जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संघीय ढांचा, नीति निर्देशक तत्व आदि पहले से ही संविधान सभा में चर्चा के लिए रखे जा चुके थे, किंतु अंबेडकर ने उन्हें व्यवहारिक और भारतीय सामाजिक संरचना के अनुरूप ढाला। यही कारण है कि संविधान को एक “जीवित दस्तावेज़” कहा जाता है।

बी.एन. राव और अंबेडकर की भूमिकाएँ परस्पर पूरक थीं। राव का दृष्टिकोण विधिक और संरचनात्मक था, जबकि अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक और सुधारवादी। राव ने संविधान की नींव रखी, अंबेडकर ने उसे आत्मा दी। यही संतुलन भारतीय संविधान को अद्वितीय बनाता है।

यह भी सच है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव (जो बाद में प्रस्तावना या ‘प्रीऐम्बल’ कहलाया) जनवरी 1947 में ही संविधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। उसमें भारत को “संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य” घोषित करने की भावना पहले से ही दर्ज थी। इसी प्रकार, मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा जून 1947 से शुरू हो चुकी थी। परंतु इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय ड्राफ्टिंग कमिटी को जाता है, जिसका नेतृत्व अंबेडकर कर रहे थे।

आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, तो दुनिया ने देखा कि कैसे एक विविध, बहुभाषी, बहुधर्मी देश एक संवैधानिक ढांचे के भीतर एकजुट रह सकता है। यह उपलब्धि केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं थी—यह उन सभी 299 सदस्यों की थी जिन्होंने संविधान सभा में बैठकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक विचार-विमर्श किया। परंतु यह भी तथ्य है कि बी.एन. राव के बिना वह बुनियादी ढांचा अस्तित्व में नहीं आ पाता, और अंबेडकर के बिना वह ढांचा आत्माहीन रह जाता।

इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक प्रतीक किसी बौद्धिक योगदान को ढँक लेते हैं। अंबेडकर एक जननायक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। राव का योगदान मौन था, परंतु गहराई से निर्णायक था। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी वास्तुकार ने भवन की योजना बनाई हो और किसी अन्य ने उसे जीवन देकर सजाया हो। दोनों में से किसी एक को भी हटाया जाए, तो वह रचना अधूरी रह जाती है।

अब समय आ गया है कि भारतीय समाज अपने संविधान के निर्माण की कहानी को केवल व्यक्ति-पूजा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक संस्थागत और बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में देखे। संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक चेतना का परिणाम है—उस चेतना का, जिसने गुलामी के बाद लोकतंत्र का स्वप्न देखा और उसे वास्तविकता में बदला।

यदि आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमें उन सभी को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया। बी.एन. राव का गहन विधिक ज्ञान, डॉ. अंबेडकर की सामाजिक दृष्टि, जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक दूरदर्शिता, सरदार पटेल की संगठन क्षमता—ये सभी उस विराट वृक्ष की जड़ें हैं जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं।

इसलिए यह विवाद कि “वास्तविक निर्माता कौन है”—संकीर्ण दृष्टिकोण है। सही प्रश्न यह होना चाहिए कि “हमारी संविधान प्रक्रिया में किसने कौन-सा अवदान दिया।” इतिहास न्याय तब करता है जब वह संपूर्ण सत्य को देखता है, न कि केवल प्रसिद्ध चेहरों को। बी.एन. राव और डॉ. अंबेडकर दोनों ही उस इतिहास के अपरिहार्य अध्याय हैं—एक ने संविधान की रचना की, दूसरे ने उसे आत्मा दी।