प्रमोद भार्गव

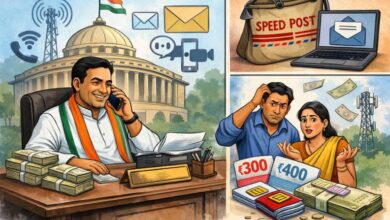

पर्यावरण पर वैश्विक निगरानी रखने वाली सिएटल स्थित संस्था ‘बासेल एक्शन नेटवर्क‘ (बीएएन) की ताजा रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका से लाखों टन खराब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कई देशों में ठिकाने लगाने की दृष्टि से भेजी जा रही है। जिनमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश हैं। इन देशों में इस खतरनाक कचरे का सुरक्षित रूप से नश्ट करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वे इसे लेने को तैयार नहीं हैं। बावजूद दस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रयोग की उम्र समाप्त कर चुके इलैक्ट्रॉनिक्स को एशिया और पश्चिमी एशिया के निर्धन देशों में ठिकाने लगा रही हैं। इसे ई-कचरे की छिपी हुई सुनामी माना जा रहा है।

रपट के अनुसार यह ई-कचरे की अदृश्य सुनामी है, क्योंकि ये विकासशील एवं गरीब देश इस कचरे का पुनर्चक्रण करने में समर्थ नहीं है। फिर भी ताकतवर पूंजीपति देश इन देशों को अपने कचरे का ठिकाना बनाने में बेहिचक लगे हुए हैं। अतएव पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली संस्थाओं को यह आकलन करना कठिन हो रहा है कि घातक कचरा जिन देशों में फेंका जा रहा है, वहां का वायुमंडल किस हद तक प्रभावित एवं प्रदूशित होगा। इसका वहां के लोगों के स्वास्थ पर कितना असर पड़ेगा, यह अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है। इस कचरे में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और अन्य आईटी उपकरण षामिल हैं। इनमें सीसा, कैडमियम और पारा जैसी सामग्रियां हैं, जो मूल्यावन होने के साथ विशाक्त हैं। जैसे-जैसे गैजेट्स नए मॉडल के साथ तेजी से बदले जा रहे हैं, वैसे-वैसे पुनर्चक्रित नहीं किए जाने वाला कचरा पांच गुना बढ़ता जा रहा है।

संयुक्त राश्ट्र के अंतरराश्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान षाखा (यूएनआईटीएआर) के अनुसार एकत्रित आंकड़े बताते है कि वैश्विक स्तर पर 2022 में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई-कबाड़ उत्पन किया गया। 2030 तक इसके उत्पादन की मात्रा 8.2 करोड़ मीट्रिक टन हो जाने का अनुमान हैं। रपट के अनुसार हर महीने लगभग 2000 कंटेनरों में लगभग 33,000 मीट्रिक टन अमेरिका में इस्तेमाल किया गया ई-कचरा अमेरिकी बंदरगाहों से बाहर भेजा जाता है। इन कंटेनरों की खेपों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ई-कचरा ब्रॉकर कहा जाता है। ये आमतौर पर स्वयं कचरे का पुनर्चक्रण करने की बजाय इसे लाचार गरीब देशों के बंदरगाहों पर उतार देती हैं। यह कचरा लगातार एशियाई देशों में कचरे के बोझ को बढ़ाकर कई तरह के पर्यावरणीय संकट पैदा कर जल-वायु और पृथ्वी को प्रदूशित कर रहा है। इस कचरे से घातक लैंडफिल गैसों का भी उत्सर्जन कुछ सालों के बाद होने लगता है। इनसे उत्पन जहरीला रसायन जल और मिट्टी को दूशित करता है। इस कचरे का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कबाड़खानों में पहुंचा देते हैं। यहां काम करने वाले मजदूर अकसर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के उन्हें हाथों से जला एवं पिघला कर अलग कर खोलते हैं। इस प्रक्रिया विषाक्त धुआं निकलता है, जो अत्यंत हानिकारक होता है। बासेल एक्शन नेटवर्क की संधि के मुताबिक इस्तेमाल किए गए ई-कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने की अनुमति केवल ऐसे कचरे को हैं, जिसे पुनर्चक्रित करके पुनः इस्तेमाल किया जा सके और जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करने वाला हो। लेकिन ये कंपनियां ऐसी किसी षर्त का पालन नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि दुनिया में पुनर्चक्रण की तुलना में ई-कबाड़ में पांच गुना वृद्धि हो रही है।

आज ई-कचरा,जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के उपकरण भी षामिल हैं,नश्ट करना भारत समेत दुनिया के देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसे नष्ट करने के जैविक उपाय तलाशे जा रहे हैं। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय ने एक ऐसे जीवाणु के अनुसंधान का दावा किया है,जो जैविक रूप से प्लास्टिक नष्ट कर सकता है। हालांकि भारत में यही काम औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी कचरे को नष्ट करने के लिए केंचुओं से कराया जा रहा है। औसतन एक टन ई-कचरे के टुकड़े करके उसे यांत्रिक तरीके से पुनर्चक्रित किया जाए तो लगभग 40 किलो धूल या राख जैसा पदार्थ तैयार होता है। इसमें अनेक कीमती धातुएं समाहित रहती हैं। इन धातुओं के पृथक्करण की प्रक्रिया में हाथों से छंटाई, चुंबक षक्ति से विलगीकरण, विद्युत-विच्छेदन, सेंट्रीफ्यूजन और उलट ऑस्मोसिस जैसी तकनीकें षामिल हैं। लेकिन ये तरीके मानव शरीर और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं, इसलिए इस हेतु बायो-हाइड्रो मेटलर्जिकल तकनीक कहीं ज्यादा बेहतर मानी जा रही है। इस तकनीक को अमल लाते वक्त सबसे पहले बैक्टीरियल लीचिंग प्रोसेस ;बायो लीचिंग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ई-कचरे को बारीक पीसकर उसे जीवाणुओं के साथ रखा जाता है। बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम कचरे में उपस्थित धातुओं को ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं कि उनमें गतिशीलता पैदा हो जाती है। बायो-लीचिंग की विधि में जीवाणु कुछ विशेष धातुओं को अलग करने में मदद करते हैं। हालांकि कई प्रकार के जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से सीसा, तांबा और टिन को अलग करने के लिए किया जाता रहा है। इस हेतु जीवाणुओं की बेसिलस प्रजातियां मसलन सेक्रोमाइसिस सिरेविसी, यारोविया लाइपोलिटिका प्रयोग में लाई जाती हैं।

यदि ई-कचरे को पेड़ की छाल की तरह छीलन में बदलकर 5-10 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में घोलकर बैक्टीरिया थोयोबेसिलस, थायोऑक्सीडेंस और थायोबेसिलस फेरोऑक्सीडेंस के साथ रखा जाए तो कुछ तांबा, जस्ता, निकल और एल्युमीनियम 90 प्रतिशत से अधिक निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से एस्पराजिलस नाइजर और पेनिसिलियम सिम्प्लिसिसिमम नामक फफूंदों की मदद से 65 प्रतिशत तक तांबा और टिन अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा कचरे के छीलन की सांद्रता 100 ग्राम प्रति लीटर रखी जाए तो यही फफूंदें एल्युमीनियम,निकल,सीसा और जस्ते में से भी 95 प्रतिशत धातु को अलग करने में सक्षम सिद्ध होती हैं। ये सभी धातुएं ऐसी हैं,जिन्हें कायांतरण करके वस्तुओं के नए रूपों में बदला जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विशेषज्ञों का मानना है कि औसतन एक स्मार्टफोन में 30 मिलीग्राम सोना होता है। यह फोन के सर्किट बोर्ड्स और इंटरनल कंपोनेंट्स में होता है। एपल ऐसे लाखों आईफोन्स और कंप्यूटर्स की रीसाइकि्ंलग करता है,जिनमें सोना होता है। यह भी संभव है कि एपल ने बड़ी संख्या में अपने निगरानी एडिशंस को पुनर्चक्रित किया हो,जिनमें 18 कैरेट की गुणवत्ता वाले तकरीबन 50 ग्राम सोने का इस्तेमाल होता है। साफ है,समस्या बने ई-कचरे को यदि पुनर्चक्रित करने के संयंत्र बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो बड़े पैमाने पर युवा तकनीकियों को रोजगार तो मिलेगा ही, विकासशील और गरीब देश बड़े स्तर पर इस कचरे को नश्ट करने के झंझट से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस कचरे को जो कंपनियां जिन देशों में ठिकाने लगा रही हैं, वहां इस कचरे के निस्तारण संबंधी जैविक उपाय स्टार्टअप के रूप में बेरोजगारों को उपलब्ध करा दें तो गरीब देशों के युवाओं को रोजगार तो उपलब्ध होगा ही, दुनिया प्रदूशण मुक्त भी बनी रहेगी।