तेजी से बदलते समय में संविधान हमें स्थिरता, दिशा और लोकतांत्रिक चेतना प्रदान करता है।

संविधान दिवस केवल एक औपचारिक तिथि नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वास्तव में संविधान की भावना के अनुरूप समाज का निर्माण कर रहे हैं। संविधान हमें अधिकार भी देता है और जिम्मेदारी भी। यही दस्तावेज़ हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की राह दिखाता है। बदलते समय में संविधान भारत की स्थिरता, प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक परंपरा का आधार बना हुआ है।

डॉ सत्यवान सौरभ

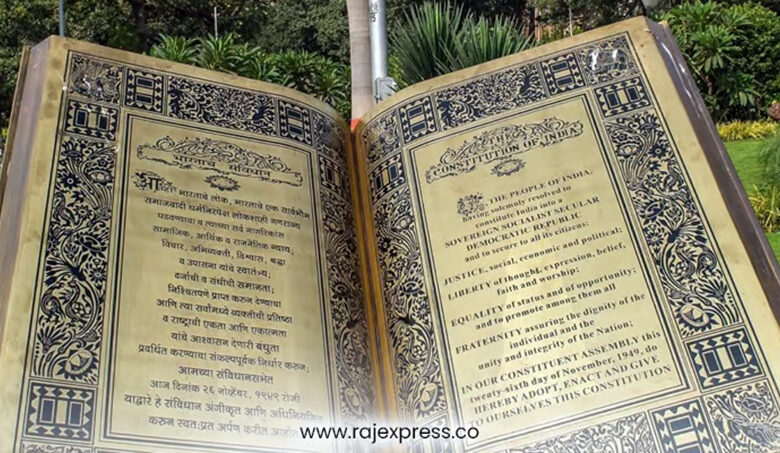

भारत का संविधान केवल कानून का दस्तावेज़ नहीं है; यह वह जीवंत आत्मा है जो इस विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधती है। जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ, तभी भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त किया। आज संविधान दिवस न सिर्फ एक तिथि का उत्सव है, बल्कि यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र की शक्ति नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कर्तव्यों में निहित है।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत, समावेशी और प्रगतिशील संविधान माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह भारत की परंपराओं, विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता को आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिक अधिकार किसी वर्ग, जाति या समुदाय पर निर्भर न रहें। यही वजह है कि संविधान केवल शासन का ढाँचा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा को समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थिर रहेगा, जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होगा। यह विचार आज के भारत में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारा देश बड़े सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रहा है।

इक्कीसवीं सदी का भारत डिजिटल क्रांति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, रोजगार के बदलते स्वरूप, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक तनाव जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन नई परिस्थितियों को देखते हुए संविधान का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यही वह आधार है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य को जवाबदेह बनाता है।

संविधान की शक्ति उसकी लचीलापन क्षमता में छिपी है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान कैसा व्यवहार करेगा, यह उसकी धारा, भावना और न्यायपालिका के निर्णय तय करते हैं। संविधान में अब तक अनेक संशोधन किए जा चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जड़ दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि समय के साथ स्वयं को बदल लेने वाला जीवंत ग्रंथ है।

लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं, बल्कि नागरिकों की निरंतर सहभागिता, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थाओं की मजबूती और विविध मतों का सम्मान है। लेकिन आज सोशल मीडिया और त्वरित प्रतिक्रियाओं के युग में संवाद की जगह शोर ने ले ली है। विचारधारात्मक विभाजन बढ़ रहा है और जनमत का स्वरूप तेज़, अस्थिर और कई बार भावनात्मक होता जा रहा है। ऐसे समय में संविधान हमें संयम की शिक्षा देता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की राह दिखाता है।

भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षिका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों से नागरिक अधिकारों की रक्षा की है—चाहे वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, निजता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्याख्याएँ। न्यायपालिका ही वह स्तंभ है जो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है और नागरिकों के विश्वास का आधार बनती है।

परंतु आज के समय में संविधान कई नए मोर्चों पर परीक्षा दे रहा है।

तेजी से बढ़ती तकनीक ने निजता और डेटा संरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से यह सवाल उठता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता किस सीमा तक सुरक्षित है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन का खतरा इस बात की ओर संकेत करता है कि पर्यावरण अब केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार से जुड़ा मूलभूत प्रश्न बन चुका है।

सामाजिक ध्रुवीकरण भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। विचारों की बहुलता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति रही है, लेकिन हाल के वर्षों में विचारधारा के आधार पर खेमेबाज़ी बढ़ी है। संवाद कम हुआ है, तर्क कम हुए हैं और आरोप-प्रत्यारोप अधिक हो गए हैं। संविधान ऐसे समय में हमें बंधुत्व की शिक्षा देता है—एक ऐसा भाव जिसमें विचारों का मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मन का वैमनस्य नहीं।

राजनीतिक जीवन में मर्यादाओं का क्षरण भी चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और शुचिता अनिवार्य है। संविधान इसकी आधारशिला रखता है और सभी संवैधानिक पदधारकों से अपेक्षा करता है कि वे जनहित को निजी स्वार्थ से ऊपर रखें।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी लोकतांत्रिक ढाँचे की मजबूती के लिए उतने ही आवश्यक हैं। संविधान नागरिकों को केवल अधिकार नहीं देता; वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे संविधान का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएँ, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें तथा समाज में सद्भाव का वातावरण निर्मित करें।

भारत की युवा पीढ़ी के लिए संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह युवा ऊर्जा अगर संविधानिक मूल्यों से प्रेरित होगी, तो अवसरों का नया युग शुरू हो सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि संविधान केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि उनके सपनों को सुरक्षित रखने वाला दस्तावेज़ है।

संविधान दिवस हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर देता है—क्या हम संविधान की भावना के अनुरूप समाज बना रहे हैं? क्या नागरिक अधिकारों की रक्षा हो रही है? क्या हम विविधता को कमजोरियों के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देख पा रहे हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोकतंत्र की वही मजबूती छोड़ रहे हैं जो हमें विरासत में मिली थी?

भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र है। यह अतीत की विरासत भी है और भविष्य की दिशा भी। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, तकनीक बदलती रहेगी, लेकिन संविधान की प्रासंगिकता कभी कम नहीं होगी। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व किसी एक व्यक्ति या सरकार की देन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक यात्रा है।

जब तक संविधान की आत्मा जीवित है—भारत विश्व की लोकतांत्रिक धड़कनों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा।