संजय सक्सेना

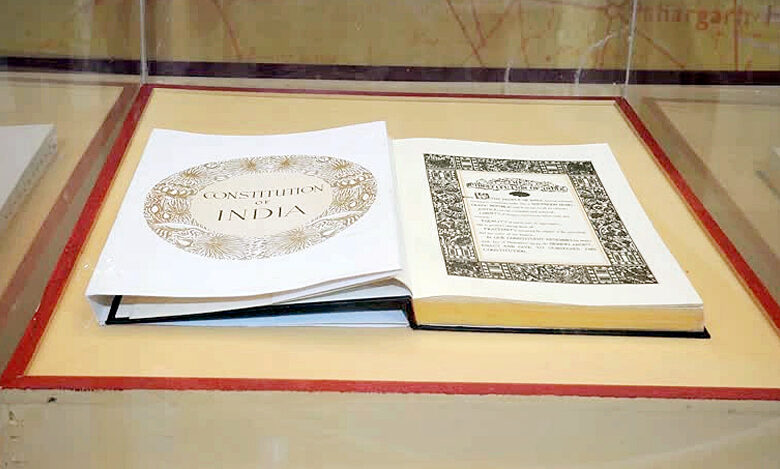

26 नवम्बर आज केवल एक तारीख नहीं, आज की तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेज़ी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही।

आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संवैधानिक अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्पुष्टि होती है। राष्ट्रपति जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर ज़ोर देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है।

अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मज़बूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज़ नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर ‘लघु संविधान’ कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई। यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की देन था और आज भी इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मज़बूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला।

44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मज़बूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के ज़रिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाज़े पर लोकतंत्र की आवाजाही बढ़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की व्याख्या केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही।

इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमज़ोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में आख़िरी फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने वोट से ज़िंदा रखता है।

संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही संविधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है।

आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर गूंजता है, तब भी संविधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेंगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बासी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो संविधान किसी भी तानाशाही इरादे को मात दे सकता है। इसी चेतना को ज़िंदा रखना ही संविधान दिवस का असली उद्देश्य है, और यही वजह है कि इस दिन की राजनीति जितनी गरम होगी, जनता के लिए संविधान की रक्षा की ज़िम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी।