“जब राज्य निजी जीवन में झाँकने लगे : असम के नए कानूनों का व्यापक संदेश”

कानून ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे सामाजिक सुधार मानते हैं, जबकि आलोचक इसे राज्य द्वारा निजी जीवन में हस्तक्षेप बताते हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के वास्तविक उपाय शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण से आते हैं, न कि कठोर कानूनों से। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिकों को नियंत्रित नहीं, बल्कि सक्षम बनाया जाए।

डॉ. प्रियंका सौरभ

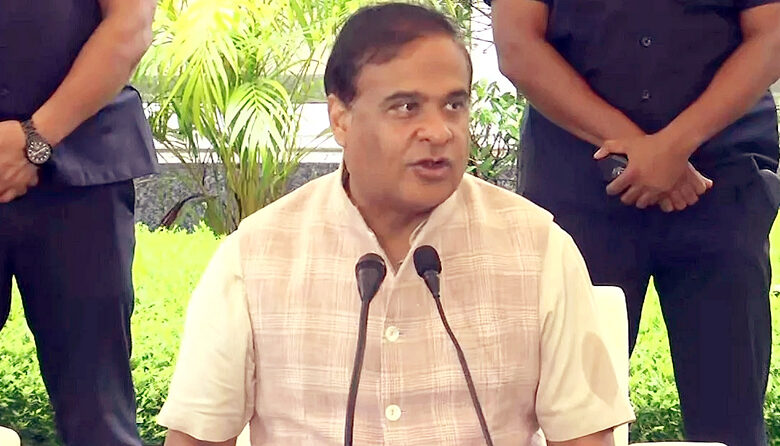

भारत जैसे विविध और बहुधार्मिक देश में जब कोई राज्य व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषयों पर नीति बनाता है, तो उसका असर सीमित नहीं रहता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा प्रस्तावित विवाह और जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी तरह की राष्ट्रीय बहस को जन्म दे रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम “सामाजिक संतुलन” और “अवैध जनसंख्या वृद्धि” पर रोक लगाने की दिशा में है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। यही विरोधाभास आज की राजनीति और समाज की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है।

असम लंबे समय से प्रवासन, जनसंख्या असमानता और सांप्रदायिक तनाव के मुद्दों से जूझता रहा है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहाँ बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों की समस्या पर राजनीति हमेशा सक्रिय रही है। इस पृष्ठभूमि में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा प्रतीत होती है। मुख्यमंत्री सरमा का कहना है कि राज्य में कुछ समुदायों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। उनके अनुसार, यदि राज्य में शैक्षिक और आर्थिक समानता लानी है, तो ऐसे कठोर कदम आवश्यक हैं।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ही सबसे उपयुक्त उपाय है? भारत में पहले भी ऐसे प्रयास किए गए हैं — इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी अभियान इसका उदाहरण है। उस अनुभव ने दिखाया कि जनसंख्या नियंत्रण केवल कानून या दंड से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से हासिल किया जा सकता है। असम का प्रस्तावित कानून अगर विवाह आयु, बहुपतित्व या धर्मांतरण जैसे निजी विषयों को नियंत्रित करने की दिशा में जाता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान नागरिक अधिकारों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करेगा।

संविधान नागरिकों को अपने धर्म और जीवनशैली की स्वतंत्रता देता है। विवाह और परिवार व्यक्ति की निजता का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ इन विषयों को भी सम्मिलित करता है। यदि कोई सरकार यह तय करने लगे कि कौन किससे और कैसे विवाह करे या कितने बच्चे हों, तो यह राज्य और व्यक्ति के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। यही कारण है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे एक “निगरानीवादी नीति” कह रहे हैं, न कि “सुधारवादी कदम”।

भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर पहले से बहस जारी है। असम का यह कानून उस बहस को और तीव्र कर सकता है। सरकार का तर्क यह हो सकता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम होना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। परंतु इस समानता की अवधारणा तभी सार्थक है जब यह स्वैच्छिक और परामर्श आधारित हो, न कि भय और नियंत्रण पर आधारित। यदि किसी एक समुदाय को लक्ष्य बनाकर नीति बनाई जाती है, तो वह सुधार के बजाय विभाजन का कारण बनती है।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो जनसंख्या वृद्धि केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से नहीं होती। यह शिक्षा की कमी, गरीबी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता और लैंगिक असमानता से अधिक प्रभावित होती है। जब तक महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक परिवार नियोजन के कानून केवल कागज़ों पर रह जाएंगे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण का जो उदाहरण पेश किया है, वह शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश का परिणाम है, न कि किसी कठोर कानून का।

असम जैसे राज्य में जहाँ साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है, वहाँ नए कानूनों के बजाय सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता अधिक है। यदि सरकार उन क्षेत्रों में निवेश करे जहाँ महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ पिछड़ी हुई हैं, तो जनसंख्या वृद्धि स्वतः नियंत्रित हो सकती है। इसके विपरीत, यदि सरकार नियंत्रण के नाम पर कठोरता दिखाती है, तो यह अविश्वास और भय का वातावरण बना सकती है।

राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के लिए अवसर लेकर आया है। सत्तापक्ष इसे “सुधार की दिशा में साहसिक कदम” बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे “राजनीतिक ध्रुवीकरण” का प्रयास मान रहा है। असम में चुनावी समीकरण हमेशा से जातीय और धार्मिक पहचान पर आधारित रहे हैं। इसलिए यह नीति किसी एक वर्ग को साधने और दूसरे को असुरक्षित महसूस कराने का साधन बन सकती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है।

मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर इस विषय को “लव जिहाद”, “बहुपतित्व” और “जनसंख्या विस्फोट” जैसे विवादास्पद शब्दों से जोड़ा जा रहा है। परंतु यह समझना आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक नीति का विषय है। यदि इसे धर्म के चश्मे से देखा जाएगा, तो समस्या सुलझने के बजाय और गहरी हो जाएगी।

असम सरकार का यह दावा है कि इस कानून का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि समाज में संतुलन स्थापित करना है। परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसे कानूनों के लागू होने के तरीके में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रशासनिक स्तर पर यह तय किया जाए कि किसे “बहुपतित्व” या “अवैध विवाह” के तहत दंडित किया जाए, तो यह निर्णय अधिकारी की व्यक्तिगत धारणा पर भी निर्भर करेगा। यही वह बिंदु है जहाँ लोकतांत्रिक शासन को पारदर्शिता और जवाबदेही की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है – कानूनों का क्रियान्वयन। भारत में पहले से ही कई जनकल्याणकारी कानून बने हैं, पर उनका प्रभाव सीमित रहा है क्योंकि उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रही है। यदि असम सरकार नया कानून बनाती है लेकिन उसका कार्यान्वयन पक्षपाती या ढीला रहता है, तो यह सिर्फ दिखावे का कदम रह जाएगा। इसलिए, किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके उद्देश्य से अधिक, उसके कार्यान्वयन से किया जाना चाहिए।

इस पूरे विवाद का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब किसी राज्य में नागरिकों को यह महसूस होता है कि सरकार उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, तो नागरिक और राज्य के बीच विश्वास की दीवार कमजोर होती है। लोकतंत्र का आधार वही विश्वास है। भारत की राजनीति पहले से ही विश्वास संकट से गुजर रही है — संस्थाओं पर भरोसा घट रहा है, संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ने ले ली है। ऐसे में यदि नीतियाँ लोगों को और बाँटने लगें, तो लोकतांत्रिक समाज में अस्थिरता बढ़ना स्वाभाविक है।

इस विषय का वैश्विक संदर्भ भी दिलचस्प है। चीन ने दशकों तक “एक बच्चे की नीति” अपनाई थी, जिसके दुष्परिणाम अब सामने हैं — वृद्ध आबादी बढ़ी, कार्यबल घटा, और लैंगिक असंतुलन पैदा हुआ। बाद में चीन को अपनी नीति पलटनी पड़ी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण यदि कठोर रूप से लागू किया जाए, तो वह सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में तो ऐसा कदम और भी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें नियंत्रण नहीं, बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में सोचें। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर हैं। जब नागरिकों के पास विकल्प और जागरूकता होती है, तो वे स्वाभाविक रूप से छोटे और स्वस्थ परिवार की ओर बढ़ते हैं। यह परिवर्तन कानून से नहीं, चेतना से आता है।

असम के इस प्रस्ताव को यदि वास्तव में सुधारवादी बनाना है, तो उसे राजनीतिक नारों से हटाकर व्यावहारिक योजनाओं से जोड़ना होगा। जनसंख्या नीति का लक्ष्य केवल संख्या घटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए। राज्य को यह समझना होगा कि अनुशासन कानून से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है।

अंततः यह बहस केवल असम तक सीमित नहीं रहेगी। यह उस रास्ते का संकेत है जिस पर भारत आगे बढ़ सकता है — या तो नियंत्रण के राज्य की ओर, जहाँ सरकारें नागरिकों के जीवन के हर पहलू को निर्धारित करेंगी; या फिर जागरूकता आधारित समाज की ओर, जहाँ नागरिक स्वयं अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होंगे। लोकतंत्र का अर्थ तभी पूरा होता है जब राज्य मार्गदर्शक बने, मालिक नहीं।

असम की पहल शायद ईमानदार चिंता से उत्पन्न हो, पर इसका रूप और परिणाम सावधानी से तय किया जाना चाहिए। एक संवेदनशील लोकतंत्र में हर नीति का मूल्यांकन उसके प्रभाव से होना चाहिए, न कि उसके नारे से। जनसंख्या नियंत्रण की असली कसौटी यही है कि क्या वह समाज को अधिक स्वतंत्र, शिक्षित और सक्षम बनाता है — या उसे संदेह और नियंत्रण के जाल में फँसा देता है। भारत को वह रास्ता चुनना होगा जो विकास के साथ सम्मान भी दे।