अजय कुमार बियानी

हर साल दशहरा पर हम तालियाँ बजाते हैं, आतिशबाज़ी में करोड़ों फूँकते हैं और कागज़ के रावण को जला कर निश्चिंत हो जाते हैं,”चलो, बुराई का अंत हो गया।”

सवाल यह है कि सचमुच कौन-सी बुराई खत्म हुई?

क्या जलते पुतले के साथ आपका लालच जल गया?

क्या पटाखों की आवाज़ में आपका अहंकार दब गया?

क्या प्रदूषण की धुंध में आपकी वासना, ईर्ष्या और क्रोध घुल गए?

नहीं।

असल में तो हम हर साल उसी झूठे आत्मसंतोष को दोहराते हैं। बाहर रावण को मारने का ढोंग करते हैं और भीतर के रावण को और मोटा-पुष्ट कर देते हैं।

आज हालत यह है कि जिनके पास शक्ति है, वे बारूद में ताक़त दिखाते हैं। और जो बेबस हैं, उनके बच्चों की आँखों में धूल झोंक दी जाती है। आतिशबाज़ी से आसमान रोशन होता है, मगर झुग्गियों में अंधेरा जस का तस रहता है। शिवकाशी के मज़दूरों की जान पटाखों के धुएँ में घुलती है, और हम उसे “त्यौहार” कहते हैं।

यह पर्व जीत का नहीं, हमारी संवेदनहीनता का प्रमाण बन गया है।

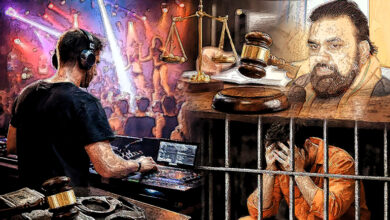

राम तो कहीं दिखते नहीं, पर रावण हर गली-मोहल्ले में पल रहा है,घूसखोरी में, राजनीति में, रिश्तों में, हमारे अपने भीतर।

इसलिए, आज ज़रूरत है कागज़ के पुतले नहीं, अपने मन के पुतले जलाने की। जब तक हम लालच, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और वासना को नहीं हराएँगे, तब तक हर साल वही पाखंड दोहराएँगे।

दशहरा का असली संदेश:

बारूद से नहीं, बदलाव से रावण मरेगा।

कागज़ के नहीं, अपने भीतर के दस सिर जलाओ।

तभी सच्चा विजयदशमी मन पाएगा भारत।