डा. जबाहर लाल द्विवेदी

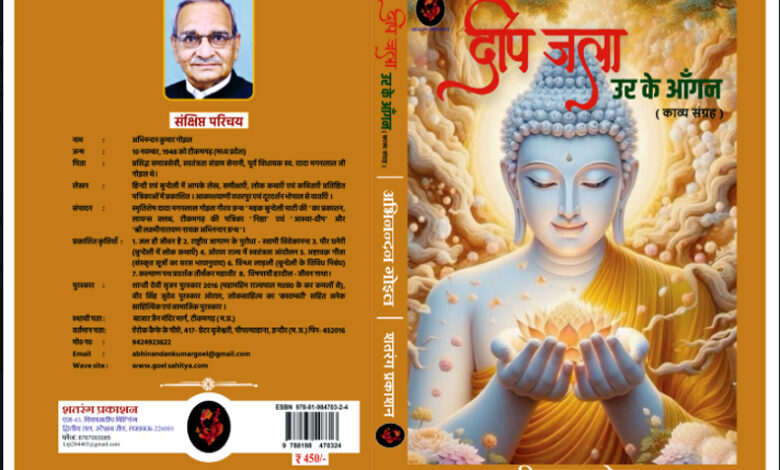

आलोच्य कृति ‘दीप जला उर के आँगन’ काव्य संग्रह बुन्देलखण्ड के प्रख्यात साहित्यकार श्री अभिनन्दन कुमार गोइल की सद्यः प्रकाशित कृति है ; जिसमें साहित्य की विभिन्न काव्य धाराओं में पाठक अवगाहन कर सकता है। यह कृति विविधता में एकात्मकता का साक्षात्कार कराती है। कविता में तीन तत्व प्रधान माने जाते है ; यथा छन्द, गेयता और समग्र प्रभाव। कविवर श्री गोइल इन कसौटियों पर सिद्धता प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

कृतिकार की इसके पूर्व प्रणीत रचनाएँ बुन्देलखण्ड के मर्म, कर्म और धर्म की त्रयी का निर्वहन करने में सफल हुई हैं। इस कृति के कलेवर में समाहित रचनाओं में विविध काव्य- विधाओं की झलक है। कवि ने वर्तमान युग की समस्त चिन्ताओं को चिंतन के केन्द्र में रखकर समाधान खोजने का श्रेष्ठ उपक्रम किया है। प्रयुक्त हिन्दी भाषा के खड़ी बोली रूप के साथ उर्दू और बुंदेली का उपयोग कृति में हुआ है। चूंकि कवि बुंदेली माटी से प्रसूत शब्द साधक हैं इसलिए अपनी आँचलिक भाषा के प्रति उनका अनुराग भाव प्रभूत परिमाण में दृश्यमान है।

श्री गोइल जैनागम के प्रबल आग्रही हैं ; इसलिये कविताओं में आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण की अनुगूँज भी है। उन्होंने इस संग्रह में सोडष विधाओं के माध्यम से काव्य- कौशल प्रदर्शित किया है ; जो उनकी बहुआयामी प्रतिभा का जीवन्त साक्ष्य है। कृति की छंदमुक्त रचनाएँ भी छंदबद्ध-पद्य सा रसपान करातीं हैं।

निस्संदेह कवि अभिनन्दन कुमार गोइल का रचना-कर्म हृदय की अतल गहराइयों से प्रसूत, भावपूर्ण संवेदना का व्यापीकरण है। काव्य साधना अनुशासनवद्ध है, जिसमें उत्तरोत्तर प्रौढ़ता और परिपक्वता का दिग्दर्शन है। कविता की रचना हृदय की अनुभूति का ही प्रकटीकरण है। कविता में रस सिद्धता का समावेशन कवि की सुकोमल भाव-भूमि की प्रधानता को प्रतिलक्षित कर रहा है। मन की गति चंचल है, वह भोग-सुख में ही आत्म-सुख प्राप्ति का अनथक प्रयास करता है, परन्तु परिणाम निराशाजनक होता है। इसलिए कवि सत्परामर्श देता है कि-

“मनवा!राम नाम रस पीजे,जन्म सफल कर लीजे।

महिमा राम नाम की न्यारी,मन चेतन सुखकारी।

कलुषित मन को पावन करने,सुमिरन उनका कीजे।

श्रीकृष्ण जगदगुरु हैं। उनका अनुपम सौंदर्य जीव मात्र को सम्मोहित करता है-

“मोर मुकुट माथे सजा,श्यामल मुख द्युतिमान।

पीत वसन औ अधर पै,मुरली की मृदु तान।।

“हाइकु (जापानी छंद) बहुप्रचलित विधा है, जिसमें ‘गागर में सागर’ भरने का प्रयास होता है। इसलिए कवि ने आज के पाठक वर्ग में पठनीयता के गहराते संकट को ध्यान में रखते हुए इस संग्रह में हाइकु छंद में अनेक विषय प्रस्तुत किये हैं। भारत की षड् ऋतुओं का अपना वैशिष्ट्य है। कवि के हाइकु कहते हैं-

व्योम व्याकुल, तृषित कण-कण, आश के क्षण। करें स्वागत, लो आ गई पावस, नाच-गाकर।

मधुर स्वर, गाओ प्रभु विरद, आई शरद।

ठंडी छुवन, तन की सिहरन, प्रिय छुवन।

शीत अपार, हिमवत् बयार, भारी तुषार।

ऋतुराज बसंत का आगमन नायक-नायिका को विरह दग्ध करता है –

सुबसंतक, है आनंद उत्सव, मोद वर्धक।

बुन्देलखण्ड की अयोध्या ‘ओरछा’ में आस्था, विश्वास और भक्ति का सतत् प्रवाह देखते बनता है। बुंदेली हाइकु के माध्यम से कवि कहता है-

पुण्य धरा जा, है सुरग समान, यहाँ हैं राम।

करम कटें, भव-सागर तरें, राम के रटें।

हाइकु में सृजित श्रृंगार-व्यंग्य की प्रस्तुति चिन्तनीय है-

वो सुदर्शना,पहनती है साड़ी, नाभि दर्शना।

ये चन्द्रमुखी, पावडर से पुती, दर्शक दुखी।

श्रम की जीवन-यात्रा में उपादेयता सर्वविदित है –

होश सँभालो, पथ को पहचानो, मंजिल जानो।

दोहा छंद के माध्यम से कवि ने विविध विषयों पर भावपूर्ण अभिव्यक्ति की है। जीवन पथ मैं त्रिदेव की कल्पना सफलता के लिए परमावश्यक है-

“जीवन नैया जब घिरी,विकट भँवर के बीच।

माता के आशीष ने, करी किनारे खींच।।”

क्योंकि माँ प्रत्यक्ष-देव ही है। पुत्र पिता की प्रतिच्छाया होता है। कवि अपने पिता के परमार्थ-भाव का चित्र एक दोहा गीतिका के माध्यम से प्रस्तुत करता है-

“जिनके कंधे चढ़ कभी,करी जगत पहचान।

उनको कंधों पर चढ़ा,गये आज श्मशान।।

वे तो अब अव्यक्त हैं, परमबृह्म में लीन।

किन्तु समय की रेत पर,उनके बने निशान।।”

हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी की अंध सेवा राष्ट्र हित में नहीं है-

“हिन्दी मानो मात है, करे कलम गुण गान।

विभ्रम छोड़ विमात का, दें इसको सम्मान।।”

बेटी की कीमत जाने बिना सृष्टि की कल्पना दिवा स्वप्न है-

“किस्मत वाले लोग हैं, बेटी के माँ बाप।

ईश्वर की यह देन है, हरे हृदय संताप।।”

व्याह जैसी पवित्र संस्था पर आज शंकाओं के बादल मँडरा रहे हैं-

“व्याह दिलों का मेल है,मन का है अनुराग।

जीवन बगिया खिल उठे,झरता प्रेम पराग।।”

समाज में आज इंसानों के रूप में छिपे विषधरों की उपस्थिति पर कवि की चिंता जायज है –

“इन्सानों के शहर में,सब जहरीले साँप।

हे मणिधर वन लौट जा खतरे को ले भाँप।।”

‘घड़ी’ जैसी लघु इकाई कब वरदायी हो जाए, यह कवि के भाव से देखें-

“मात-पिता अरु संत को, दो सदैव सम्मान।

ना जाने कब किस घड़ी,मिल जाये वरदान।।”

इस काव्य-संग्रह की एक मधुर गीतिका की पंक्ति से ही इसका नामकरण हुआ है। गीतिका श्लेष अलंकार युक्त है । इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का आश्रय लिया गया है। यहाँ प्रियतम का पवित्र प्रेम व्यक्ति का ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है। मिट्टी का दीपक यह नश्वर शरीर है और प्रज्वलित दीप आत्म-प्रकाश का द्योतक है। इस जलते हुए दीपक में तेल के रूप में वासनाएँ जल रहीं हैं। यह व्यष्टि का एक यज्ञ है जिसमें आत्म उत्थान और समष्टि के हित का आधार सृजित करने के लिए अपने विकर्मों की आहुति देने का आह्वान किया गया है। गीतिका का अंतिम पद दृष्टव्य है-

“प्रियतम से जब मेल हुआ तो,

दीप जला उर के आँगन।

काम जल रहा तेल सरीखा,

समिधा अर्पण कर दो तुम।।”

जीवन में हास्य के बिना नीरसता आना स्वाभाविक है। इसलिए कवि ने बीबी की खटपट को शब्द दे कर मौन तोड़ा है-

“बचपन में कितने नटखट थे,अब ढीले हैं सारे नट।

पहले हम निर्द्वन्द विचरते,अब है बीबी की खट-पट”

ऐसे ही हास्य से जीवन-रस निर्झर प्रवाहित होता है।

गजल खण्ड में ‘खामोश मंजर’ हमारी एकान्त प्रियताको प्रकट करता है-

“बड़ा खामोश मंजर है नहीं कोई नजर आता

बहुत वीरान ये घर है नहीं कोई इधर आता”

कोरोना काल की विभीषिका को शब्दों की माला में पिरोना विशिष्ट कलात्मकता है-

“कि तुम जिन्दा हो ! सच बताओ यारअब तक क्या किया? जले हो या जलाया है? विष निगले हो या उगले हो?

कुछ अहार-भट्टों की विद्यमानता आज भी चकित करती है। कवि ने बुंदेली दोहों में उन पर भी कटाक्ष किया है-

“भटा-गकैंयाँ भौतसीं,खाईं छक कें ऐन।

अफरा चढ़ गऔ गरे लों,जी में नइयाँ चैन।।”

“लुचईं मीड़ कें दूध में, बब्बा ने लईं पेल।

दिन भर सें अफरा चड़ो, राते हो गऔ खेल।।”

इस तरह ‘विजूका’ ‘बगदर’ आदि अनेक हास्य- व्यंग्य युक्त रचनाएँ बुँदेली खण्ड में निबद्ध हैं।

कृति में प्रयुक्त सभी विधाओं में रचित काव्य प्रस्तुतियाँ मन को प्रमुदित और प्रफुल्लित करतीं हैं। कृति का कला पक्ष और भाव पक्ष अत्यन्त समृद्ध है। भाषा ओज,माधुर्य और प्रांजलता से सम्पन्न है। जीवन अनुभव की अमिट छाप लगभग सभी रचनाओं में प्रतिविम्बित है। कवि का सोच संकीर्णता से सर्वथा मुक्त है ; जो भाव और भाषागत दृष्टि से उनकी संवेदनाजन्य अनुभूति का प्रतिपाद्य है। बुन्देली भाषा का बहुलांश में प्रयोग यह आश्वस्ति देता है कि कवि अपनी जड़ों से दृढ़भाव के साथ जुड़ा है ; इसलिए जन्मभूमि की महक का अनुभव कृति में यत्र-तत्र विद्यमान है। मानवीय संवेदना और सरोकार आपको विरासत में मिले हैं।

अंततः यह स्वीकारना होगा कि कवि अभिनन्दन कुमार गोइल का यह साहित्यिक अनुष्ठान उत्कृष्ट कोटि का है। कृति पठनीय, चिन्तनीय और संग्रहणीय है। युवा वर्ग को प्रेरणाप्रद है। साहित्यिक गलियारे में कृति सम्मान अर्जित करेगी ऐसी मंगल कामना है।

पुस्तक : ‘दीप जला उर के आँगन’

लेखक : अभिनन्दन कुमार गोइल

प्रकाशक : शतरंग प्रकाशन एस-43, विकास दीप बिल्डिंग

द्वितीय तल, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

मूल्य: 450/-