ममता कुशवाहा

विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में जब कोई महाशक्ति अपने व्यापारिक एजेंडे को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाती है, तो उसका असर सीमाओं से परे समूचे वैश्विक परिदृश्य पर पड़ता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई ‘टैरिफ वॉर’ (शुल्क युद्ध) की नीति और उसकी परिणतियाँ इसी संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यह केवल दो देशों के बीच का आर्थिक विवाद नहीं था, बल्कि वैश्वीकरण के दौर में एक ऐसी चेतावनी थी, जिसमें बताया गया कि आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक ताकत किस हद तक जा सकती है।

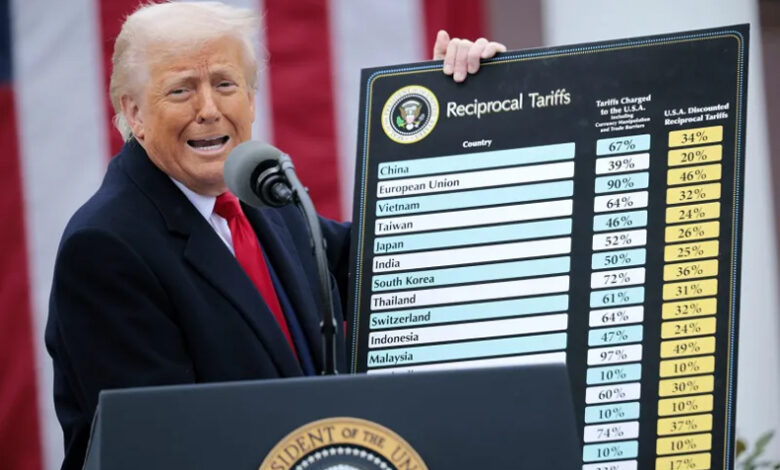

डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासनिक शैली आरंभ से ही आक्रामक और निर्णायक रही है। वे पारंपरिक कूटनीति की बजाय ‘डील मेकिंग’ यानी सौदेबाजी की भाषा बोलते रहे। उनके कार्यकाल में अमेरिका की प्राथमिकता बन गई थी व्यापार घाटे को कम करना, खासकर चीन और यूरोपीय संघ जैसे साझेदार देशों के साथ। इसी क्रम में ट्रंप ने टैरिफ युद्ध का रास्ता अपनाया। उनके अनुसार अमेरिका लंबे समय से व्यापार घाटे से जूझ रहा था और यह घाटा उन देशों के कारण है, जो अमेरिका के बाजारों में माल भेजते हैं, लेकिन अमेरिका से उतना नहीं खरीदते। इसीलिए उन्होंने टैरिफ (आयात शुल्क) को हथियार बनाकर उन देशों पर दबाव डालना शुरू किया।

ट्रंप की रणनीति की शुरुआत चीन के साथ हुई। उन्होंने पहले 90 दिनों की छूट दी और फिर चेतावनी दी कि यदि चीन ने उनके ‘तीन शर्तों’ को नहीं माना, तो भारी-भरकम टैरिफ लगाए जाएंगे। ये शर्तें थीं- चीन का अमेरिकी तकनीक की चोरी रोकना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करना और अमेरिका से अधिक वस्तुएँ आयात करना। हालांकि, इन मांगों का स्वरूप स्पष्ट नहीं था और न ही उनके अनुपालन का कोई संस्थागत ढांचा था। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन और अमेरिका के बीच एक लम्बे व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई।

यह व्यापार युद्ध न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक भी था। अमेरिका ने चीन से आयातित हजारों उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, एल्युमीनियम, खिलौने, कपड़े आदि शामिल थे। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया। इसका असर दुनिया भर में पड़ा, खासकर उन देशों पर जो इन दोनों देशों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े थे। अमेरिका के उपभोक्ताओं को वस्तुएं महंगी मिलने लगीं और चीन को नए बाजारों की तलाश करनी पड़ी। यह एक तरह से वैश्वीकरण के विरुद्ध उठाया गया कदम था, जिसमें ‘अमेरिका फर्स्ट’ की भावना सर्वोपरि थी।

लेकिन यह रणनीति तब संकट में आई जब ट्रंप की आक्रामक नीतियाँ अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकीं। अमेरिका का व्यापार घाटा कम होने की बजाय और बढ़ता गया। वस्तुओं के दामों में वृद्धि से घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ी, और उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा, जिन अमेरिकी किसानों को चीन से बड़े निर्यात का लाभ मिलता था, वे नुकसान में आ गए क्योंकि चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद पर रोक लगा दी थी। यह आंतरिक असंतोष ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट का कारण बना।

वहीं दूसरी ओर, ट्रंप की ‘चिट्ठी कूटनीति’ ने भी इस मुद्दे को हल करने की बजाय उलझा दिया। उन्होंने विश्वभर में संदेश भेजकर यह बताने की कोशिश की कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन इससे भ्रम और अनिश्चितता का वातावरण पैदा हुआ। निवेशक घबरा गए और शेयर बाज़ार में अस्थिरता बढ़ गई। यह रणनीति न पारदर्शी थी, न स्थायी। ट्रंप बार-बार अपने फैसलों को बदलते रहे, जिससे न केवल अमेरिका के साझेदार बल्कि घरेलू नीति निर्माता भी असमंजस में पड़ गए। उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने उनके ‘One Big Beautiful Bill’ की आलोचना की और इसे ‘Beautiful Chaos’ कहा।

ट्रंप की टीम द्वारा चलाया गया ‘प्रोजेक्ट DOGE’ भी काफी विवादास्पद रहा। यह घरेलू लोकप्रियता को बनाए रखने की एक कोशिश थी, जो अंततः विपक्षी आलोचना का कारण बन गई। चीन के साथ आर्थिक युद्ध ने वैश्विक निवेशकों को अमेरिका से दूर किया और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को दक्षिण एशिया की ओर स्थानांतरित करना शुरू किया, जिससे भारत, वियतनाम और बांग्लादेश को लाभ मिला। लेकिन यह लाभ भी सीमित था, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता ने पूँजी प्रवाह पर नकारात्मक असर डाला।

इस व्यापार युद्ध का एक और बड़ा पहलू था कि अमेरिका अपनी ‘शर्तों पर डील’ चाहता था। इसका अर्थ यह था कि अमेरिका केवल उन्हीं देशों से व्यापार करना चाहता था जो उसकी शर्तों को माने, अन्यथा उन्हें टैरिफ के ज़रिए ‘दंडित’ किया जाएगा। यह विचारधारा नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के विरुद्ध थी, जिसका निर्माण विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थानों ने वर्षों की मेहनत से किया था। ट्रंप का दृष्टिकोण एकतरफा था और इससे विश्व व्यापार की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया।

ट्रंप की नीतियों का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ी, मुद्रास्फीति में इज़ाफा हुआ और बेरोजगारी की दर में गिरावट की रफ्तार थम गई। डॉलर मज़बूत हुआ लेकिन उसका लाभ निर्यातकों को नहीं मिला। व्यापार घाटे को कम करने की जो मूल नीति थी, वह उलटी पड़ती दिखी। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका को अपने ही निवेशकों और उद्योगपतियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ट्रंप की नीति की सबसे बड़ी विफलता यह रही कि वह ‘चीन को झुकाने’ में असफल रहे। चीन ने विकल्प तैयार कर लिए और अमेरिका की निर्भरता को भी चुनौती दी।

भारत के लिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कई सबक निहित हैं। भारत को यह समझना होगा कि वैश्विक व्यापार में सशक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए केवल आत्मनिर्भरता या टैरिफ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति, तकनीकी नवाचार, संस्थागत पारदर्शिता और कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता होती है। ट्रंप की ‘अपनी शर्तों पर डील’ की नीति का भारतीय संदर्भ में यह मतलब हो सकता है कि भारत को भी हर व्यापार समझौते में अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे वैश्विक नियमों और सहयोग की भावना से समझौता नहीं करना चाहिए।

आज की दुनिया एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहाँ अमेरिका अकेले विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता। चीन, यूरोप, भारत, रूस और अन्य देश अब अपनी आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों में अधिक स्वतंत्र हैं। ऐसे में अगर कोई देश केवल ‘अपने कानून’ थोपने की कोशिश करता है, तो उसे वैसी ही प्रतिक्रिया मिलती है जैसी अमेरिका को मिली। ट्रंप के दौर की टैरिफ नीति उसी अहंकार और अल्पदृष्टि की प्रतीक थी, जिसने अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुँचाया।

आज जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों की ओर बढ़ रहा है, तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी समझौते में आत्मगौरव के साथ-साथ व्यावसायिक व्यावहारिकता भी आवश्यक है। न तो अत्यधिक उदारता और न ही पूरी तरह से बंद दरवाज़ों की नीति फायदेमंद होती है। भारत को चाहिए कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाए, निर्यात की विविधता लाए और आयात-निर्यात के संतुलन पर ध्यान दे। तभी वह वैश्विक बाजार में सम्मानजनक स्थान बना सकेगा।

डोनाल्ड ट्रंप की ‘अपनी शर्तों पर डील’ की रणनीति विश्व व्यापार की उस जटिलता को उजागर करती है, जिसमें केवल ताकत ही नहीं, विवेक, समझदारी और सहमति की भी आवश्यकता होती है। इस रणनीति से दुनिया ने यह सबक सीखा है कि व्यापार केवल मुनाफे की गणना नहीं, बल्कि भरोसे, संवाद और साझेदारी का नाम है। भारत को भी चाहिए कि वह अपने निर्णय इस भावना के साथ ले कि वह न केवल एक सशक्त राष्ट्र है, बल्कि वैश्विक संतुलन का ज़िम्मेदार भागीदार भी है। तभी हम ‘अपनी शर्तों पर डील’ करने के साथ-साथ ‘साझा विकास’ की राह पर भी बढ़ सकेंगे।