प्रदीप शर्मा

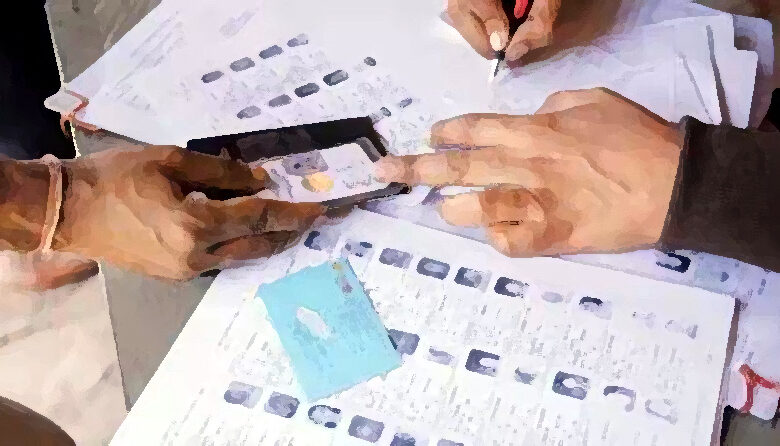

राहुल गांधी उत्साह से भरे हैं। वे मानने लगे हैं कि मोदी का युग अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों में से चुनिंदा मतदाताओं का ब्योरा पेश करते हुए बताया कि कैसे बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा मतदाता ‘चोरी-चुपके’ जोड़ दिए गए।

वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाजपा ने यह अपने फायदे के लिए किया है और वे यह आरोप भी लगाते हैं कि आयोग ने वोटों की ‘चोरी’ में भाजपा के साथ मिलीभगत की है। लोकतंत्र में इससे गंभीर आरोप शायद ही कोई लगा सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि दशकों से सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार मौका मिलने पर वोटर-लिस्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने, घटाने और हटाने का खेल खेलते आ रहे हैं।

आज के कोलाहल भरे राजनीतिक माहौल में अगर कांग्रेस भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाती है तो समझ आता है, लेकिन राहुल ने सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन क्यों छेड़ दिया है? राहुल मतदाता-सूची के वीडियो फुटेज और डिजिटल प्रतियों की मांग कर रहे हैं।

आयोग ने फैसलों और कानूनों का हवाला देते हुए कहा है कि डिजिटल प्रतियां उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज 45 दिनों तक ही रखे जाते हैं, जब तक कि कोई उम्मीदवार समीक्षा याचिका दायर न करे। आयोग का कहना है कि एक लाख मतदान-केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में एक लाख दिन लगेंगे- यानी लगभग 273 साल।

कानून तो यही कहता है कि किसी भी दल को मतदान-प्रक्रिया या मतदाता-सूची में विसंगति पाए जाने पर नतीजों के 45 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन राहुल ने आयोग के आंकड़ों की व्याख्या करने में इससे ज्यादा समय ले लिया है।

आयोग ने कहा है कि अगर राहुल को अपने तथ्यों पर विश्वास है, तो उन्हें नियम 20(3)(बी) के अनुसार संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ दावे पेश करने और शपथ लेकर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राहुल ने इससे इनकार किया है। इससे पता चलता है यह राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है।

अलबत्ता राहुल ने जो मुद्दा उठाया है, वो महत्वपूर्ण है। वे उस बात का खुलासा कर रहे हैं, जो दशकों से विवादित और गंभीर चिंता का विषय रही है। चुनावों की पूर्व संध्या पर ताकतवर उम्मीदवारों के ‘पोलिंग-एजेंट’ फर्जी मतदान कराने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं।

वे मतदाता-सूची की जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। मतदान के दिन से कई हफ्तों पहले वे अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदाताओं पर नजर रखते हैं और पता लगाते हैं कि कितने मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, कितने बाहर चले गए हैं, कितने नए मतदाता बने हैं आदि।

अपने निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता-सूची पर पूरी पकड़ के बिना किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। महानगरों में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपना पता नहीं है।

मतदाता पहचान-पत्र पाने के लिए वे उस व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें किसी ‘घर के पते’ का इस्तेमाल करने की अनुमति देता हो। देश में निर्माण-क्षेत्र में लगभग एक करोड़ असंगठित मजदूर निर्माण स्थल पर या उसके आस-पास रहते हैं। चुनाव के समय वे अपने लिए ‘उपलब्ध’ पते का इस्तेमाल करते हैं।

भारत में 45 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी हैं। इन्हें पुराने घर का नाम हटाकर नए घर का पता जोड़ना होता है। यह प्रक्रिया मजदूरों के लिए कठिन है। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

यह थकाऊ और महंगा काम है। 2008 में, यूपी में मतदाता-सूची के पुनरीक्षण के दौरान मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं के 21.13 लाख वोट हटा दिए गए थे। उस वर्ष संशोधन के बाद 61.69 लाख नाम जोड़े गए और 78.01 लाख नाम हटाए गए। उस समय यूपी की जनसंख्या 11 करोड़ थी, जो अब 24 करोड़ से ज्यादा है।

घर-घर जाकर सर्वेक्षण की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, ‘यह पाया गया है कि यदि हर साल घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, तो मतदाता सूची में 3 से 4% विसंगतियां आ जाती हैं।’ यह बड़ी संख्या है।

यही कारण है कि चुनाव आयोग के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण बेहद जरूरी हो गया है। भारत का आम आदमी चुनाव आयोग, संसद और न्यायालय में श्रद्धा रखता है, चाहे वे जितने कमजोर हो जाएं। राहुल इस श्रद्धा को हिला नहीं सकते, इसलिए इस आंदोलन को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते।

अगर राहुल गांधी को बेंगलुरु में एक ही कमरे में 80 मतदाता मिलते हैं तो भारत में यह बिल्कुल सामान्य बात है। उन्हें पश्चिम बंगाल, मुंबई और सूरत में भी एक कमरे या एक झुग्गी बस्ती में मतदाताओं का ऐसा ही जमावड़ा मिलेगा।