मुनीष भाटिया

‘वंदे मातरम्’ — ये दो शब्द मात्र नहीं, बल्कि भारत के आत्मा की ध्वनि हैं। यह गीत वह शक्ति है जिसने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में लाखों क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। जब विदेशी शासन की जंजीरों में जकड़ा यह देश स्वतंत्रता की आस में संघर्ष कर रहा था, तब “वंदे मातरम्” का उद्घोष प्रत्येक भारतवासी के हृदय में दीप की तरह जलता था। यह नारा लोगों के दिलों में स्वाभिमान और आत्मबल का संचार करता था। यह गीत भारत की उस सनातन चेतना का प्रतीक है जो धरती को माँ मानकर उसकी वंदना करती है।यह गीत केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उस भावना का घोष है जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में प्रेरक शक्ति का कार्य किया। आज इस गीत की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ जब सरकार द्वारा मनाई जाती है, तब कुछ संगठनों का विरोध करना न केवल अनुचित है बल्कि राष्ट्र की एकता की भावना पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। यह गीत भारत माँ की वंदना करता है और ‘माँ’ शब्द किसी धर्म, संप्रदाय या मजहब की सीमा में नहीं बंधा।

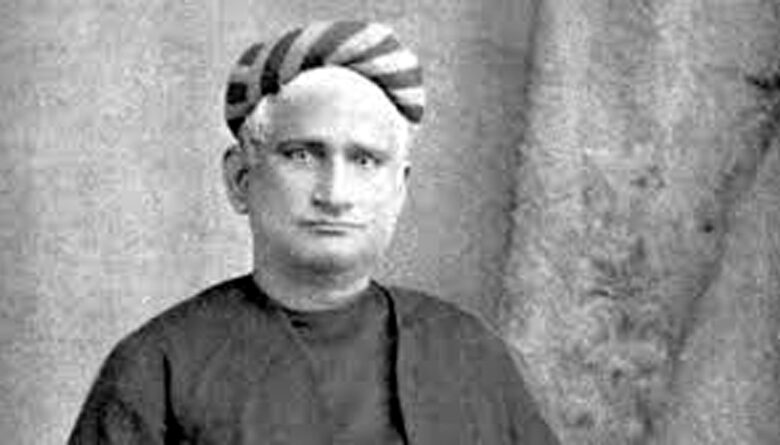

वंदे मातरम् की रचना 1870 के दशक में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े इस देश को स्वाभिमान की एक ऐसी ध्वनि की आवश्यकता थी जो लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित करे। बंकिम चंद्र ने यह गीत अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में सम्मिलित किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इस गीत ने तत्कालीन समाज में एक नई चेतना उत्पन्न की। “वंदे मातरम्” का उद्घोष स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मंत्र बन गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी जब जनसभाओं में इस गीत का उच्चारण करते, तो पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठता। बंग-भंग आंदोलन के समय “वंदे मातरम्” जनभावना का प्रतीक बन गया। लोगों ने अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध इसी गीत के माध्यम से अपनी एकता और असहमति व्यक्त की। यही कारण था कि 1950 में स्वतंत्र भारत के संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, जबकि “जन गण मन” को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।

भारत माता के उस सौंदर्य, समृद्धि और जीवनदायिनी स्वरूप का चित्रण करती हैं, जो किसी भी सीमित धार्मिक भावना से ऊपर है। यहाँ धरती, जल, पवन और प्रकृति के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त की गई है। आज जब कुछ संगठन या समूह इस गीत का विरोध करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि “वंदे मातरम्” किसी धर्म विशेष का गीत नहीं है। यह न तो किसी देवी की पूजा है और न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान का अंग। यह तो उस भावना का प्रतीक है जिसमें मातृभूमि को माँ के रूप में सम्मान दिया गया है।

विश्व की हर संस्कृति में “माँ” को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है — वह चाहे ईसाई हो, इस्लामिक हो, बौद्ध या हिन्दू परंपरा। माँ के प्रति सम्मान सार्वभौमिक मूल्य है। अतः जब भारतवासी अपनी धरती को माँ कहकर नमन करते हैं, तो यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति है। भारत में जन्मे सभी नागरिकों का सांस्कृतिक डीएनए एक ही है। समय-समय पर धर्म, भाषा या भौगोलिक सीमाएँ बदली हों, परंतु हमारी जड़ों में वही सभ्यता बहती है जो वेदों, उपनिषदों और लोक कथाओं में गूंजती है। धर्म परिवर्तन या बाहरी प्रभावों के बावजूद भारतीय आत्मा हमेशा उस संस्कृति से जुड़ी रही है जिसने “सर्वे भवन्तु सुखिनः” का संदेश दिया। आधुनिक भारत में, जहाँ सामाजिक और धार्मिक विविधता हमारी पहचान है, वहाँ “वंदे मातरम्” को विवाद का विषय बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह गीत विभाजन नहीं, बल्कि एकता का प्रतीक है। विरोध करने वाले यह भूल जाते हैं कि इसी गीत ने उन सेनानियों को जीवन का बलिदान करने की प्रेरणा दी जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र हैं। यह गीत किसी राजनीतिक दल, किसी मत या किसी वर्ग की बपौती नहीं; यह भारतवर्ष की सामूहिक चेतना का प्रतीक है।

यह भी सच है कि स्वतंत्र भारत में हर नागरिक को अपनी आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किंतु उस स्वतंत्रता का उपयोग यदि राष्ट्रीय प्रतीकों या सांस्कृतिक गौरव को ठेस पहुँचाने के लिए किया जाए, तो यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि असंवेदनशीलता है। राष्ट्र गीत का सम्मान करना किसी धर्म का पालन नहीं, बल्कि अपने देश और उसकी विरासत के प्रति आदर का प्रदर्शन है। भारत सदियों से विविधताओं में एकता का देश रहा है। यहाँ विभिन्न भाषाएँ, धर्म, वेशभूषा और परंपरा हैं, फिर भी सभी के भीतर एक साझा भाव है — इस भूमि के प्रति प्रेम। यही भावना “वंदे मातरम्” में निहित है। इस गीत को गाने या सुनने से किसी की धार्मिक पहचान नहीं बदलती, बल्कि वह अपने भीतर छिपे भारतीयत्व से जुड़ता है। जो व्यक्ति इस गीत में माँ की महिमा नहीं देख पाता, वह शायद मातृभूमि की ममता को महसूस नहीं कर पाता। आज के समय में जब सामाजिक मीडिया और राजनीतिक बयानबाज़ी के ज़रिए भावनाओं को भड़काया जाता है, तब “वंदे मातरम्” जैसा राष्ट्रीय प्रतीक भी अनावश्यक विवादों में घसीटा जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि राष्ट्रप्रेम किसी विचारधारा का मोहताज नहीं होता। किसी गीत या प्रतीक को नकारना केवल उस भावना को चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि अपने इतिहास

‘वंदे मातरम्’ भारत की आत्मा की आवाज़ है। यह गीत बताता है कि मातृभूमि केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि जीवनदायिनी, पालनहार और प्रेरणास्रोत है। इसे धर्म या राजनीति की सीमाओं में बाँधना अनुचित है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस गीत के पीछे छिपे भाव को समझें — वह भावना जो हर भारतीय के हृदय में समान रूप से बसती है। जब कोई “वंदे मातरम्” कहता है, तो वह किसी धर्म का उद्घोष नहीं करता, बल्कि यह घोषणा करता है कि — “मैं इस भूमि से प्रेम करता हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया, पोषित किया, और जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।” इसलिए, वंदे मातरम् केवल राष्ट्रगीत नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद का प्रतीक है — उस भावना का जो सीमाओं, मतभेदों और संकीर्णताओं से ऊपर है।