ललित गर्ग

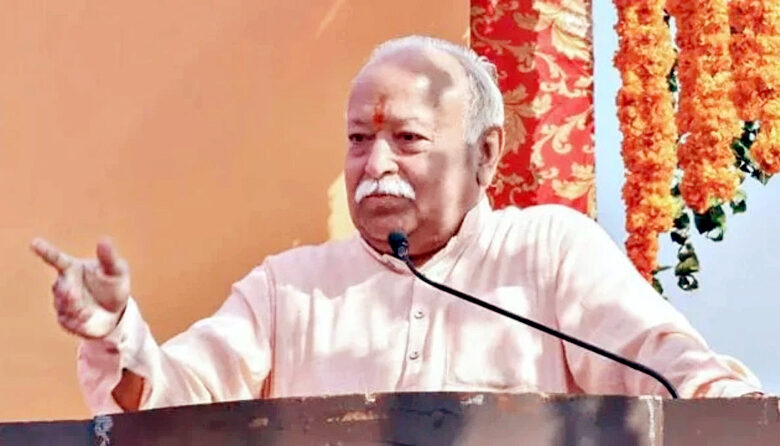

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रायः हिंदूवादी संगठन के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु वस्तुतः वह केवल एक धार्मिक या सांप्रदायिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीयता की जीवंत चेतना का प्रतीक है। संघ की मूल प्रेरणा “वसुधैव कुटुम्बकम्” के भाव से उपजी है, जो भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। इसी दृष्टि का विस्तार संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के हालिया बेंगलुरु वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जब उन्होंने खुले हृदय से कहा कि “ईसाई और मुसलमान भी संघ में शामिल हो सकते हैं”। यह कथन न केवल साहसिक है बल्कि यह नए भारत, विकसित भारत और संतुलित भारत की सोच का परिचायक भी है। संघ में मुस्लिम, ईसाई समेत किसी भी संप्रदाय के लोगों के स्वागत की भागवत के वक्तव्य की व्यापक चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यह वक्तव्य संघ की व्यापक सोच का भी परिचायक है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की विचारधारा में निहित उस भारतीय दर्शन की पुनः पुष्टि करता है जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन-मूल्यों का समुच्चय है। संघ के लिए हिंदुत्व किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जिसमें समरसता, सह-अस्तित्व, करुणा और राष्ट्रनिष्ठा के तत्व समाहित हैं। यही कारण है कि संघ की दृष्टि में “हिंदुत्व” का अर्थ भारतीयता है अर्थात् भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, संवेदना और जीवनशैली से आत्मीय जुड़ाव। ऐसा नहीं है कि इसके पहले संघ में विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, यह अनुमति पहले से है और सच तो यह है कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न संप्रदायों के लोग आते भी रहे हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई भी हैं। इस सबके बाद भी धारणा यह भी है कि संघ के कार्यक्रमों में केवल हिंदू संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। इस धारणा का कारण यह है कि हिंदू संप्रदाय को लेकर संघ की अपनी विशिष्ट धारणा और परिभाषा है। उसके अनुसार देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं, भले ही उनका संप्रदाय और उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो। संघ की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वह सभी को हिंदू के रूप में देखता, मानता और संबोधित करता है। आखिर इस अवधारणा में कठिनाई क्या है?

संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, “हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, वह संस्कृति है, जीवन का एक दृष्टिकोण है।” इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत स्पष्ट करते हैं कि हिंदुत्व किसी जाति, भाषा, मज़हब या सीमित परंपरा का नाम नहीं है। संघ यह मानता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी पंथ या विश्वास से जुड़े हों, इस धरती के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए वे भारतीय हैं और इस दृष्टि से “हिंदू” अर्थात् इस भूमि की सभ्यता के उत्तराधिकारी। संघ की दृष्टि में “हिंदू” शब्द धार्मिक पहचान से अधिक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह भारतीय जीवन का पर्याय है, जो समानता, सहिष्णुता और एकात्मता में विश्वास करता है। यही भाव “सर्वे भवन्तु सुखिनः” और “एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति” जैसे मंत्रों में प्रतिध्वनित होता है।

आज की राजनीति में समाज को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बाँटने का जो विषवमन चल रहा है, उससे राष्ट्र की एकात्मता को गहरी चोट पहुँच रही है। संघ का उद्देश्य इस विभाजनकारी मानसिकता के प्रतिरोध में खड़ा होना है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य इसी विषहरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, एक ऐसी पुकार जो समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र की आत्मा किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान में नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक चेतना में निहित है। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वाेच्च देवता है। इस राष्ट्रभक्ति के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि धर्मसम्मतता है अर्थात् ऐसी आस्था जो सभी मतों का सम्मान करती है। इसी भाव से प्रेरित होकर संघ अपने कार्यकर्ताओं को “हिंदू समाज की सेवा के माध्यम से समग्र भारतीय समाज की एकता” का लक्ष्य देता है।

भागवत का यह संदेश उस भारत की परिकल्पना करता है जिसमें मतभेद तो हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। वे मानते हैं कि “जो भी इस भूमि में जन्मा है, उसका पूर्वज कोई न कोई हिंदू ही रहा है।” यह कथन ऐतिहासिक नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत की सभ्यता का मूल एक ही रहा है, जिसने विविध रूपों में विकसित होकर अनेक धर्मों और संप्रदायों को जन्म दिया। इस संदर्भ में भागवत का दृष्टिकोण गांधीजी की उस संकल्पना से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था- “मेरा हिंदुत्व सबको समेटने वाला है, किसी को बाहर करने वाला नहीं।” यही समावेशी भाव राष्ट्र की एकता का आधार बन सकता है। यदि संघ इस पर बल देता है कि उसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है तो इसका अर्थ यही भी है कि वह सभी भारतीयों को संगठित करके एक सशक्त राष्ट्र की परिकज्पना करता है। कठिनाई यह है कि उसके विरोधी यह प्रचारित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते कि वह तो केवल हिंदू समाज का संगठन है। चूंकि यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संघ के स्तर एवं अन्य स्तरों पर इन देश तोड़क स्थितियों एवं दुष्प्रचार का स्पष्टीकरण होता रहे।

संघ को लेकर फैलायी जा रही यह भ्रांति एवं गुमराह पूर्ण स्थितियों का खुलासा होना जरूरी है कि संघ संप्रदाय विशेष के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। यदि यह मिथ्या धारणा दूर हो सके तो संघ का कार्य और अधिक आसान एवं सृजनात्मक हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि संघ के विरोधी उसके बारे में दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जो भी हो, संघ प्रमुख ने यह कहकर एक तरह से अपने विरोधियों और आलोचकों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है कि उसके कार्यक्रमों में सभी संप्रदायों के लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल भारत माता के पुत्र के रूप में। उनकी इस पहल का सकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए, उसका व्यापक स्तर पर स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कुछ लोग भारत को माता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या यह किसी से छिपा है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत माता की जय कहने से बचा जाता है? पिछले दिनों इसी संकीर्ण दृष्टि के कारण वंदे मातरम् के विरोध में स्वर सुनाई दिए।

इक्कीसवीं सदी का भारत केवल आर्थिक या तकनीकी महाशक्ति नहीं बनेगा, यदि उसके भीतर मानसिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्र न हो। संघ इसी सूत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। भागवत का संदेश भारत के बहुलतावाद और धार्मिक विविधता में निहित एकता को स्वीकार करता है। यह एक ऐसा आमंत्रण है जो हर नागरिक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि “भारतीयता” हमारी साझा पहचान है, बाकी सब उपाधियाँ हैं। इस दिशा में संघ का दृष्टिकोण “समरस समाज” की रचना पर केंद्रित है? ऐसा समाज जहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी अपने धर्म का पालन करते हुए भी राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मानें और भारतीय संस्कृति के गौरव से जुड़ें। मोहन भागवत के बेंगलुरु वक्तव्य ने हिंदुत्व की परिभाषा को एक व्यापक और आधुनिक संदर्भ दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ का हिंदुत्व किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विभाजन नहीं, समन्वय का सूत्र है। यही सच्ची भारतीयता है- जो विविधताओं में एकता को, विरोध में संवाद को और मतभेद में सह-अस्तित्व को स्वीकार करती है। संघ का यह दृष्टिकोण बताता है कि हिंदुत्व का अर्थ किसी पंथ का वर्चस्व नहीं, बल्कि उस जीवनदर्शन का पुनर्जागरण है जिसमें भारत की आत्मा बसती है। यही भाव राष्ट्र को अखंडता, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।