ललित गर्ग

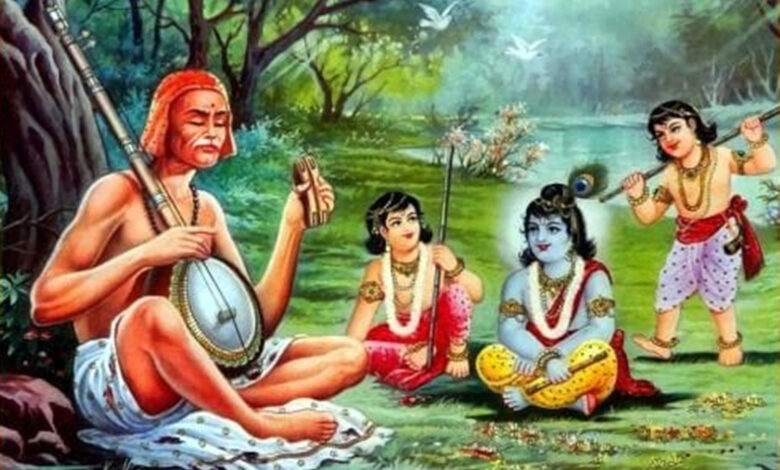

इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई संगीतकार है तो वो हैं श्रीकृष्ण। जिस प्रकार से तत्व, रज और तम-इन तीनों गुणों के समन्वय को प्रकृति कहा गया है, उसी प्रकार से गायन, वादन और भक्ति इन तीनों में जो रमा हो, जो पारंगत हो उसे श्रीकृष्ण-भक्त गया गया है। ऐसे ही दिव्य एवं अलौकिक श्रीकृष्ण भक्ति के एक महान् चितेरे एवं श्रीकृष्ण भक्ति को समर्पित शीर्षस्थ भक्त-कवि व्यक्तित्व हैं सूरदासजी। वे एक दृष्टिहीन संत थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को श्रीकृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। वे बचपन से ही भगवान श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित थे और उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूब गए। वे एक महान भक्ति कवि एवं हिन्दी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनका आदर्श चरित्र और जीवन दर्शन अंधेरे को भी उजाला प्रदान करता है। वे जहां भक्त, वैरागी, त्यागी और संत थे, वहीं वह उत्कृष्टतम काव्य प्रतिभा के धनी एवं गायन में कुशल भी थे। इसलिए उनके अन्तर्मन की पावन भक्तिधारा मन्दाकिनी की भांति कल-कल करके प्रस्फुटित हुई।

सूरदास ने जीवनपर्यंत भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति की और ब्रज भाषा में उनकी लीलाओं का वर्णन किया। कान्हा की भक्ति में उन्होंने कई गीत, दोहे और कविताएं लिखी हैं। प्रभु श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए उन्होंने सूरसागर, सूर-सारवली और साहित्य लहरी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं कीं, जो भक्ति-साहित्य की अनमोल धरोहर है। उनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में संभवतः सन् 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ जो इस वर्ष की 2 मई, 2025 है। चार भाइयों में सूरदास सबसे छोटे एवं नेत्रहीन थे। माता-पिता इनकी ओर से उदासीन रहते थे। निर्धनता एवं माता-पिता की उनके प्रति उदासीनता ने उन्हें विरक्त बना दिया। वह घर से निकल कर चार कोस की दूरी पर तालाब के किनारे रहने लगे।

सूरदास, श्रीकृष्ण भक्ति के महान कवियों में से एक हैं, जिनकी भक्ति में प्रेम, माधुर्य और विरह का अनूठा संगम है। सूरदास की भक्ति सगुण भक्ति धारा के पुष्टिमार्ग से जुड़ी है, जहाँ वे श्रीकृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। उनकी भक्ति में सख्य भाव की प्रधानता है, जहाँ वे श्रीकृष्ण को अपना सखा मानते हैं और उनके साथ प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं। सूरदास का व्यक्तित्व भी बहुत विरल है, वे एक अनूठे भक्त थे जो श्रीकृष्ण के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे और उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। उन्होंने ऐसे समय में श्रीकृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित की जब समाज में धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म पुष्ट हो रहा था, सज्जन कष्ट झेल रहे थे और दुर्जन आनन्द भोग रहे थे। ऐसे समय में सूरदास भला तटस्थ कैसे रहते? इस तरह सूरदास की भक्ति केवल श्रीकृष्ण तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने काव्य में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी चित्रित किया है।

मान्यता के अनुसार एक बार सूरदास श्रीकृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए थे कि वे एक कुंए में जा गिरे, जिसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने खुद उनकी जान बचाई और आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब श्रीकृष्ण भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान में कुछ मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ‘आप फिर से मुझे अंधा कर दें। मैं श्रीकृष्ण के अलावा अन्य किसी को देखना नहीं चाहता।’ वे भले ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को अपने हृदय से देखा और सुना और उनके बारे में सुंदर पद लिखे। संत सूरदास द्वारा रचित काव्य साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय लोक संस्कृति और परम्परा को उच्च शिखर पर आसीन कराने में हुआ। उन्होंने द्वापर के नायक श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं का समसामयिक लोक-आस्था के अनुरूप चित्रण किया और भगवान को एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान को लौकिक रूप में प्रस्तुत कर सूरदासजी ने हमारे समाज को एक नई आस्था एवं नई भक्ति की अवधारणा दी है। वास्तव में सूरदासजी का काव्य लालित्य, सौन्दर्य, वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस और प्रेम का काव्य है।

कुछ लोगों के अनुसार सम्राट अकबर सूरदास से मिलने आए थे। कहते हैं कि तानसेन ने अकबर के समक्ष सूरदास का एक पद गाया। पद के भाव से मुग्ध होकर सम्राट अकबर मथुरा जाकर सूरदास से मिले। सूरदास ने बादशाह को ‘मना रे माधव सौं करु प्रीती गाकर सुनाया।’ बादशाह ने प्रसन्न होकर सूरदास को अपना यश वर्णन करने का आग्रह किया। तब निर्लिप्त सूरदास ने ‘नाहिन रहनो मन में ठौर’ पद गाया। पद के अंतिम चरण ‘सूर ऐसे दरस को ए मरत लोचन व्यास’ को लेकर बादशाह ने पूछा ‘‘सूरदासजी आप नेत्र ज्योति से वंचित हैं, फिर आपके नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते हैं?’’ सूरदासजी ने कहा, ‘‘ये नेत्र भगवान को देखते हैं और उस स्वरूप का रसपान प्रतिक्षण करने पर भी अतृप्त बने रहते हैं।’’ अकबर ने सूरदास से द्रव्य-भेंट स्वीकार करने का अनुरोध किया पर निडरतापूर्वक भेंट अस्वीकार करते हुए सूरदासजी ने कहा आज पीछे हमको कबहूं फेरि मत बुलाइयो और मोको कबहूं लिलियो मती।

सूरदासजी संगीत-शास्त्र के परम ज्ञाता, काव्य नेपुण्य एवं गान-विद्या विशारद विषय में प्रतिभा सम्पन्न थे। सूरदास आशु कवि थे। उन्होंने काव्य लिखा नहीं बल्कि उनके मुखारविन्द से स्वतः श्रीकृष्ण की लीला गान करते हुए पद झड़ने लगे थे और वे पद रूप सामृत-बिन्दू की तरह एकत्र होकर सागर ही नहीं काव्य रस का महासागर बन गए, जिसे ‘सूरसागर’ के नाम से जाना जाता है। महाकवि सूरदासजी का जीवन वृत स्वल्प अंश में ही ज्ञात है। उनके लिए महत्व अपनी अस्मिता का नहीं, आराध्य का था। इसलिए उनके जीवन संबंधी साक्ष्य नहीं के बराबर मिलते हैं। कुल मिलाकर ‘संसार से विराग और ईश्वर से राग’ यही सूरदास की आरंभिक दौर की भक्ति का मूल आधार रहा है, जिसे उन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ व्यक्त किया है। सूरदास ने स्वयं को अपने ईश्वर का तुच्छ सेवक मानते हुए उनके समक्ष दैन्य प्रकट किया है। इस कारण सूरदास की भक्ति ‘दास्य भाव’ की भक्ति कहलाती है, जिसमें भक्त स्वयं को अपने ईश्वर का दास मानकर उनकी सेवा और भक्ति करता है।

एक प्रसंग प्रचलित है कि सूरदास जब गाऊघाट पर रहते थे तो उन्हें वहां एक दिन वल्लभाचार्य के आने का पता चला। सूरदास उचित समय पर वल्लभाचार्य से मिलने गए और उनके आदेश पर अपने रचित दो पद उन्हें गाकर भी सुनाए-‘हौं हरि सब पतितन कौ नायक’ एवं ‘प्रभु! हौं सब पतितन कौ टीकौ।’ वल्लभाचार्य ने सूरदास के इन दीनतापूर्ण पदों को सुना और उन्होंने सूरदास से कहा कि-‘जो सूर ह्वै कै ऐसो घिघियात काहे को है? कुछ भगवत् लीला वर्णन करौ।’ इस पर सूरदास ने वल्लभाचार्य से कहा कि- ‘प्रभु! मुझे तो भगवान की लीलाओं का किंचित भी ज्ञान नहीं।’ ऐसा सुनकर वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपने संप्रदाय में स्वीकारते हुए पुष्टिमार्ग में दीक्षित करने का निश्चय किया। उन्होंने सूरदास को श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध की बनाई हुई अपनी अनुक्रमणिका सुनाई, जिसके पश्चात् सूरदास ने विनय के पदों का गान छोड़कर पुष्टिमार्गी परिपाटी के अनुसार ईश्वर की भक्ति का वर्णन करना आरंभ कर दिया।

सूरदास ने ब्रजभाषा में सरल, सहज बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रभावशाली हो गई है। सूरदास की रचनाओं में संगीत का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो उनकी भक्ति भावना को और भी दिव्य, सुंदर और मधुर बनाता है। उनकी भक्ति का केंद्रबिंदु श्रीकृष्ण प्रेम है, जो उनके जीवन का सार है। सूरदास ने श्रीकृष्ण के बाल रूप का भी सुंदर वर्णन किया है और यशोदा के वात्सल्य भाव को भी अपने काव्य में दर्शाया है। सूरदास ने श्रीकृष्ण के विरह में भी गहरे भाव व्यक्त किए हैं, जो उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाते हैं। सूरदास की भक्ति विशेषताएं उनके काव्य में प्रेम, माधुर्य, सांख्य भाव, विरह, और वात्सल्य जैसे भावों का मिश्रण है। सूरदास का विरल व्यक्तित्व श्रीकृष्ण प्रेम, आत्मसमर्पण, विरह, वेदना, और व्यापकता से युक्त है। उनकी भक्ति और व्यक्तित्व ने उन्हें श्रीकृष्ण भक्ति धारा के महान कवियों में से एक बना दिया है।