सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र गुरु दक्ष प्रजापति वेदों, यज्ञों और परिवार प्रणाली के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने अनुशासन और मर्यादा को समाज में स्थापित किया, किन्तु शिव-सती प्रसंग के माध्यम से यह भी दिखाया कि कठोरता से प्रेम मर जाता है। आज की पीढ़ी के लिए उनका जीवन-संदेश यह है—“कर्तव्य, सहिष्णुता और संतुलन ही सच्चे धर्म का स्वरूप है।

प्रियंका सौरभ

भारतीय वैदिक परंपरा में “दक्ष प्रजापति” एक ऐसा नाम है, जो सृष्टि के आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ, जिनका नाम ही ‘दक्ष’ अर्थात ‘कुशलता’ का प्रतीक है। गुरु दक्ष केवल एक ऋषि या सृष्टिकर्ता नहीं थे, वे वेद, यज्ञ, अनुशासन, मर्यादा और पारिवारिक मूल्य प्रणाली के प्रणेता भी माने जाते हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में उनका उल्लेख किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मनीषी के रूप में हुआ है जिनका जीवन अनुकरणीय था और जिनकी जीवन दृष्टि आज भी सामाजिक संतुलन और नैतिकता का मार्गदर्शन करती है।

ब्रह्मा के पुत्र, सृष्टि के विस्तारक

दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए नियुक्त किया था। वे उन 21 प्रजापतियों में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मा ने विविध जीवों की उत्पत्ति और उनके संचालन हेतु सृजित किया। ‘दक्ष’ का शाब्दिक अर्थ होता है—जो दक्ष है, कुशल है, अनुशासित है। और यह नाम उनके आचरण, कार्यों और योगदानों के अनुकूल भी है। उन्होंने सृष्टि के विविध तत्वों में संतुलन बनाए रखने हेतु अपनी कन्याओं का विवाह विभिन्न ऋषियों और देवताओं से किया। उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ, जो कालगणना और प्रकृति चक्र के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया।

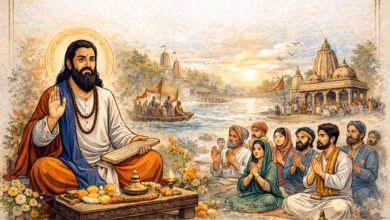

यज्ञ परंपरा के मूल स्रोत

दक्ष प्रजापति को वैदिक परंपरा में यज्ञाचार्य की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त है। यज्ञ, जिसे हम कर्मकांड या धार्मिक कृत्य के रूप में जानते हैं, उसका उद्देश्य मात्र देवताओं की तुष्टि नहीं, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन था। दक्ष के यज्ञों में वेदों की ऋचाओं का उच्चारण, मर्यादा और नियम का विशेष ध्यान रखा जाता था। उन्होंने समाज में यज्ञ को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य के रूप में स्थापित किया।

पारिवारिक मर्यादा बनाम व्यक्तिगत अहं

गुरु दक्ष का जीवन एक अद्भुत दार्शनिक ग्रंथ की तरह है। वह अध्याय जहाँ उन्होंने अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह का विरोध किया, हमारे सामाजिक मनोविज्ञान पर गहरी रोशनी डालता है। दक्ष को शिव का आसामाजिक, भस्मधारी, स्मशानवासी स्वभाव स्वीकार नहीं था। वे मर्यादा, अनुशासन, और वेदों के विधानों के अनुकूल जीवन को ही श्रेष्ठ मानते थे। जबकि शिव इस परंपरा से इतर एक मुक्त योगी, एक तटस्थ महादेव थे, जो सामाजिक मान्यताओं से परे थे।

यह विरोध एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने सती के आत्मदाह, यज्ञ के विध्वंस और अंततः शिव के तांडव रूपी विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रसंग केवल पारिवारिक संघर्ष नहीं था, बल्कि ‘संस्कृति बनाम साधना’, ‘परंपरा बनाम स्वतंत्रता’, ‘आस्था बनाम तर्क’ के गहरे द्वंद्व को उजागर करता है।

यज्ञ की विनाशगाथा: प्रतीक और संदेश

दक्ष द्वारा शिव को आमंत्रण न देना, सती का अपमान, और फिर यज्ञ का विनाश — यह त्रयी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह बताती है कि जब अहंकार, मर्यादा से बड़ा हो जाए, तो धर्म भी विनष्ट हो जाता है। दक्ष का यज्ञ विनाश एक सीख है कि धर्म केवल विधियों से नहीं, विनम्रता और समावेश से चलता है। शिव ने केवल यज्ञ विध्वंस नहीं किया, उन्होंने यह सिखाया कि एक पक्षीय धार्मिकता अधूरी होती है।

दक्ष का अंत भी शिक्षा देता है। शिव ने अंततः उन्हें पुनर्जीवन दिया — किन्तु एक बकरी के सिर के साथ। यह प्रतीक है, कि यदि हम सिर यानी विवेक खो बैठें, तो हमारी पहचान भी बदल जाती है। लेकिन यदि हम पुनरुद्धार की इच्छा रखें, तो पुनर्जन्म संभव है।

आज के युग में गुरु दक्ष की प्रासंगिकता

आज जब आधुनिक समाज अनुशासनहीनता, पारिवारिक विघटन और आध्यात्मिक खोखलेपन से जूझ रहा है, तब गुरु दक्ष की शिक्षाएँ और दृष्टि अत्यंत प्रासंगिक हो जाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में केवल स्वतंत्रता नहीं, अनुशासन भी आवश्यक है। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी आवश्यक हैं। केवल यश नहीं, मर्यादा भी महत्वपूर्ण है।

आज के युवा जो आकर्षण और स्वच्छंदता के नाम पर सामाजिक दायित्वों से कटते जा रहे हैं, उनके लिए गुरु दक्ष का जीवन अनुकरणीय है। उन्होंने अपने कर्तव्यों, पुत्रियों के विवाह, यज्ञ के आयोजन और समाज संचालन में अनुशासन का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी मार्गदर्शन करता है।

सामाजिक समरसता के प्रेरक

गुरु दक्ष ने अपनी कन्याओं के विवाह विभिन्न ऋषियों, देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों से कराकर यह संकेत दिया कि सृष्टि में सभी का आपसी सहयोग आवश्यक है। नक्षत्र चंद्रमा के विवाह का ही उदाहरण लें—उन्होंने 27 कन्याओं को एक ही देवता को सौंपा। यह केवल खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, संतुलन और सह-अस्तित्व की भावना का प्रतीक है।

समरसता और संतुलन का पथ

गुरु दक्ष एक ही समय में अनुशासन और त्रुटियों के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि मर्यादा जब कठोर हो जाए, तो प्रेम का गला घुट जाता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि त्रुटियों से शिक्षा लेकर पुनः धर्म पथ पर लौटा जा सकता है।

उनकी जयंती पर हम यदि केवल दीप जलाकर, शोभायात्रा निकालकर रह जाएँ, तो यह उस ऋषि का अपमान होगा जो कर्म, संस्कार, त्याग और संतुलन का मूर्त रूप था। हमें उनके जीवन से वह दृष्टि ग्रहण करनी चाहिए जो समाज को जोड़ती है, न कि तोड़ती है; जो धर्म को आडंबर नहीं, उत्तरदायित्व बनाती है।