अशोक भाटिया

आज के दौर में बच्चों में गुस्सा और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। छोटी-सी बात पर मारपीट या आक्रामक व्यवहार कई बार गंभीर अपराधों का रूप ले लेता है। इस चिंता को और गहरा कर देती है। ऐसे में माता-पिता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। दरअसल, पहले सवाल यह उठता है कि मासूम उम्र, जहां पढ़ाई-खेलकूद और सपनों की उड़ान होनी चाहिए, वहां खून-खराबा क्यों?

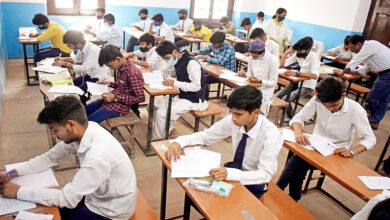

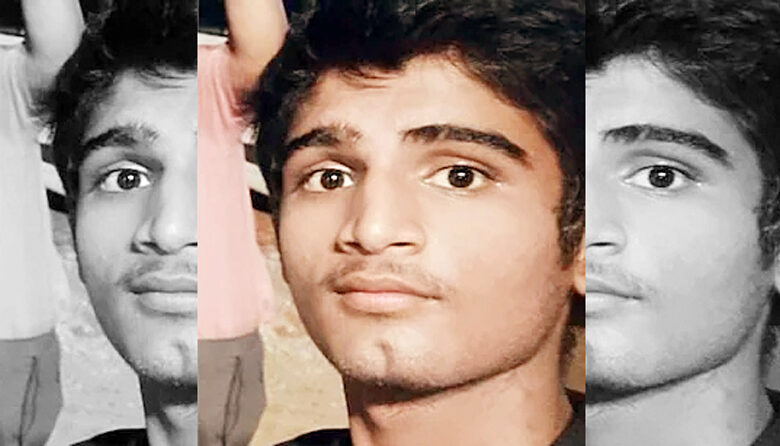

हाल ही में सामने आई अहमदाबाद की घटना, जिसमें 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं के स्टूडेंट की हत्या कर दी। इस घटना ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया । . आरोपी छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से है, जबकि पीड़ित सिंधी समाज से था । उसके पहले दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, चेन्नई समेत देश के कई हिस्सों में स्कूलों के अंदर कुछ छात्रों द्वारा किसी छात्र या शिक्षक की हत्या। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली के ज्योति नगर इलाके के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्रों ने 10वीं के छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक बड़े निजी स्कूल में हुई बहुचर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड समाज को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। उधर, गुजरात के वड़ोदरा में एक छात्र की चाकू से 31 बार वार कर हत्या कर दी गई। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के सेंट मैरी एग्लो इंडियन स्कूल में 12वीं कक्षा के एक छात्र ने प्रधानाचार्य की हत्या कर दी। देशभर में इस तरह की कई घटनाएं हैं, जो स्कूली छात्रों में पनप रही हिंसा की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं। ये घटनाएं समाज के लिए खतरे की घंटी हैं। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की मानें तो स्कूली छात्रों के मन में भरी कुंठा, ईष्र्या और असहिष्णुता के कारण स्कूली बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे समाज के लिए खतरा बनती जा रही है।

इस संदर्भ में सवाल उठते है कि आखिर वे बच्चे अपने साथ कोई घातक चीज लेकर कैसे स्कूल आ गए। क्या बच्चों के थैले या बस्ते की जांच का कोई नियम नहीं है? इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को आदेश दिये थे कि विद्यार्थियों के बस्ते की औचक जांच करने के लिए एक समिति बनाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों के पास ऐसी कोई सामग्री न हो, जिसका उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सके। जाहिर है, इस व्यवस्था के पीछे सरकार की मंशा विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है, ताकि उनके बीच कोई मामूली विवाद जानलेवा हमले में न तब्दील हो जाए। अगर किसी छात्र के पास कोई हथियार नहीं रहेगा, तब गंभीर हिंसा की स्थिति नहीं बनेगी और आपसी विवाद को सुलझाने की गुंजाइश बनी रहेगी।

मगर सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मन:स्थितियों के बारे में सरकार के पास क्या योजना है?

बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर काम किया जाए।

बचपन में हिंसा के संपर्क और किशोरावस्था में व्यवहार संबंधी समस्याओं के बीच संबंधों की जाँच 88 प्रसूति किशोर माताओं और उनके बच्चों के नमूने में की गई। प्रतिगमन विश्लेषणों से पता चला कि 10 वर्ष की आयु से पहले हिंसा और उत्पीड़न के प्रत्यक्षदर्शी होने से, प्रसवपूर्व मातृ और प्रारंभिक बचपन की बाह्य समस्याओं को नियंत्रित करने के बाद भी, अपराध और हिंसक व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक योग्यता और अवसाद ने लड़कियों के लिए उत्पीड़न और हिंसक व्यवहार के बीच संबंधों को नियंत्रित किया, लेकिन लड़कों के लिए नहीं: सामाजिक योग्यता और अवसाद के निम्न स्तर उन किशोर लड़कियों में अपराध के जोखिम कारकों के रूप में कार्य करते हैं जिन्होंने बचपन में उत्पीड़न का अनुभव किया था। इन निष्कर्षों के युवा हिंसा निवारण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार ने स्कूली छात्रों की प्रवृत्ति में आए बदलाव के बारे में कहना है कि स्कूली बच्चों द्वारा हिंसा कुंठा और दबाव का नतीजा है। स्कूली बच्चों की प्रवृत्ति में आए बदलाव के पीछे तीन कारण हैं, जिसमें पहला है कि परिवारों का बच्चों से संवाद कम हो गया है। माता पिता बच्चों को अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं जिस कारण बच्चों में नैतिक मूल्य का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इससे बच्चों में सहयोग व सद्भाव वाली भावना घट रही है। दूसरा कारण है शिक्षा प्रणाली। जब तक स्कूली बच्चों की शिक्षण प्रणाली सही नहीं होगी, तब तक वे मानसिक दबाव और तनाव में रहेंगे ही। वे कब क्या कर बैठेंगे, कोई नहीं जानता।

डॉक्टर कुमार ने आगे बताया कि तीसरी बात कि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली बातें सैद्धांतिक होती हैं, जो बच्चों की रुचि को संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। बच्चों को स्कूलों में नियंत्रित वातारण में एक स्थान पर बैठा दिया जाता है, जिस कारण उन्हें शिक्षकों से वन टू वन बातचीत करने में दिक्कत होती है। डॉक्टर कुमार का कहना है कि महानगरीय संस्कृति में और हालात भी बुरे हैं । बच्चे के घर पर आने के बाद उसके मनोभाव व समस्याओं को जानने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे में बच्चों को जो ठीक लगता है, वे करते हैं।

क्या इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, इस सवाल पर कहना था कि अगर किसी बच्चे ने सफलता पा ली तो ठीक है, लेकिन अगर वह सफल नहीं हुआ तो परिवार से लेकर समाज तक में उसे कोसा जाता है। ऐसे में उसमें कुंठा बढ़ेगी ही। बचपन आनंद काल होता है, जहां उसके गुणों और आत्मविश्वास का निर्माण होता है, लेकिन स्कूलों में 70 से 80 फीसदी बच्चों को पता ही नहीं होता कि उसे आगे करना क्या है।

डॉक्टर कुमार के अनुसार समाज अब आत्मकेंद्रित होने की ओर बढ़ रहा है, समाज में सफलता का पैमाना आईएएस, आईपीएस और बड़ा व्यापारी मान लिया गया है, लेकिन अच्छा मनुष्य बनने की भावना में कमी आई है। समाज में आम और विशेष की खाई बढ़ी है। समाज में सफलता की परिभाषा हो गई है: शक्तिशाली। जो शक्तिशाली है वह अपना प्रभुत्व कायम कर लेगा। समाज आपको तभी मानेगा जब आप आईपीएस, बड़े व्यापारी या राजनेता होंगे। ” उनके अनुसार यह एख बहुत ही खतरनाक चलन बन गया है। वे कहते हैं कि देश में कोई व्यक्ति अपने बच्चे को किसान नहीं बनाता और इसी तरह से मौलिक चीजों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।

इन घटनाओं पर स्कूलों द्वारा लगाम लगाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों का ध्यान रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान न दें, सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाने से बच्चों का भला नहीं होगा। उन्हें तैराकी सिखाएं, कहीं घूमने ले जाएं या खेल की गतिविधियों में शामिल होने को कहें। साथ ही बच्चों में एक-दूसरे से संवाद की तकनीक पैदा करना भी जरूरी है, ताकि उनमें संवेदना जागे। उन्हें बाहर ले जाकर उन गरीब बच्चों से मिलाएं, जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन उपायों से बच्चों की प्रवृत्ति में बदलाव आएगा।

अभिभावकों की तरफ से बच्चों की परवरिश में कोताही भी उनके इस रवैये के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर कुमार के अनुसार अभिभावकों को बच्चों से लगातार संवाद करना चाहिए । उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। अभिभावकों को बातचीत करके समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है और यही वह वक्त होता है, जब उसमें कुंठा का भाव उत्पन्न होता है। अगर हम उसे सीधे मना करेंगे तो वह हताश होगा, लेकिन जब हम उसे प्यार से समझाएंगे तो उसमें जागरूकता आएगी, जो काफी महत्वपूर्ण है।

कई लोगों का मानना है कि इक्कीसवीं सदी में हो रही हिंसा और विनाशकारी व्यवहार, कई पीढ़ियों से समाज में बिगड़ती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का परिणाम है। बच्चे और युवा कई तरह के कारणों के संपर्क में आते हैं जो हिंसा से जुड़े हैं। घर पर, वे हिंसा और दुर्व्यवहार (शारीरिक, भावनात्मक और यौन) के संपर्क में आ सकते हैं या उसके शिकार हो सकते हैं; उनका पालन-पोषण ऐसे माता-पिता, अभिभावकों या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा किया जा सकता है जो नशीली दवाओं या शराब का दुरुपयोग करते हैं या जिनके पालन-पोषण के कौशल कमज़ोर हैं; या वे किसी ऐसे परिवार में रह सकते हैं जो बिखरा हुआ है। इसके अतिरिक्त, कई बच्चे गरीबी, भेदभाव और बिगड़ते पड़ोस के प्रभावों को महसूस करते हैं। आक्रामकता और हिंसा के अन्य जोखिम कारकों में हैंडगन जैसे हथियारों तक आसान पहुँच और नशीली दवाओं और शराब, गिरोहों या अन्य असामाजिक समूहों के साथ कम उम्र में जुड़ाव और संपर्क, और मीडिया और ऑनलाइन में दिखाई जाने वाली हिंसा का व्यापक संपर्क शामिल है।

स्कूल हिंसा के इतने व्यापक होने का एक कारण इंटरनेट और चौबीसों घंटे चलने वाले टेलीविज़न समाचार चैनलों द्वारा सूचनाओं के प्रसारण की तात्कालिकता है। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि मीडिया हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर और सनसनीखेज बनाकर पेश करता है, और इसका इस्तेमाल कुछ लोग गरीबी, शिक्षा और आवास जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं से ध्यान हटाने और वित्तीय संसाधनों को बर्बाद करने के लिए करते हैं । संघर्ष सिद्धांतकार, विशेष रूप से, स्कूलों में हिंसा पर ध्यान केंद्रित करने की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि स्कूलों में (विशेषकर आंतरिक शहरों में) हिंसा एक सतत समस्या रही है, लेकिन जब पीड़ित मध्यम वर्ग से आते हैं, तो राजनेता कानूनी उपाय लागू करने का प्रयास करते हैं । दूसरी ओर, नारीवादी सिद्धांतकारों का मानना है कि स्कूलों में हिंसा करने वाले आमतौर पर पुरुष होते हैं, और पीड़ित अक्सर महिलाएँ होती हैं। परिणामस्वरूप, वे अक्सर स्कूलों में हिंसा को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक प्रकार मानते हैं ।

अशोक भाटिया, वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार ,लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार